目の乾燥の原因と効果的な対策〜専門医が教える改善法

2025/08/20

目次

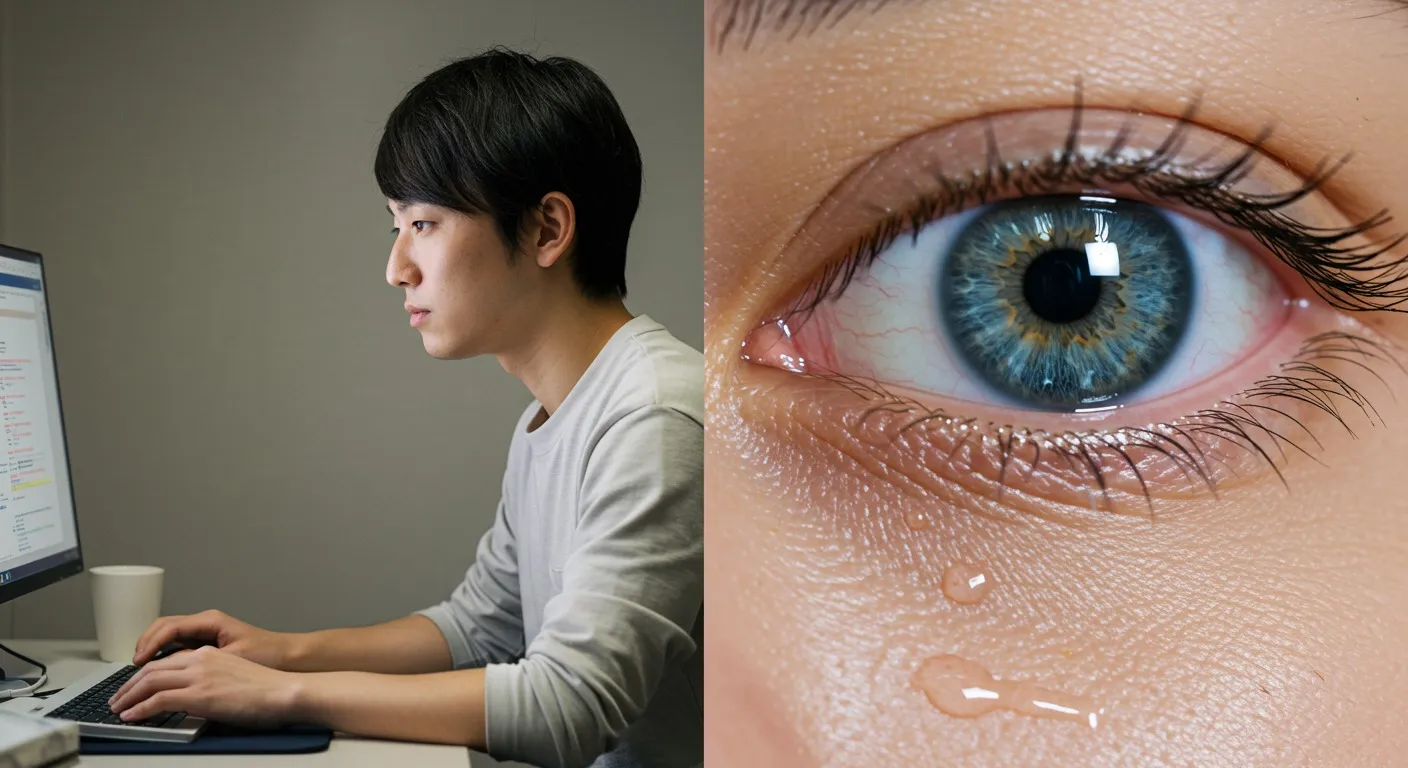

目の乾燥に悩む方へ〜現代人に増えているドライアイの実態

「最近、目が乾いて不快感がある」「パソコン作業をしていると目が疲れやすい」といった症状に悩まされていませんか?

実は、これらの症状はドライアイの可能性が高いのです。ドライアイは、涙の量が減少したり質が低下したりすることで引き起こされる疾患です。

目の表面に傷を伴うこともあり、単なる不快感だけでなく視機能にも影響を及ぼす可能性があります。

近年の調査によれば、40歳以上の日本人成人の約17.4%がドライアイであることが分かっています。これは日本全国で少なく見積もっても1000万人以上の方がドライアイに悩んでいるということになります。

さらに、オフィスワーカーを対象とした研究では、全体の60%以上がドライアイもしくはその疑いがあるという結果も出ています。

特に現代社会では、パソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイスの長時間使用、エアコンによる室内の乾燥、コンタクトレンズの装用など、目の乾燥を引き起こす要因が日常生活に溢れています。

当院でも「目が乾く」「ゴロゴロする」「疲れやすい」といった症状で来院される患者様が年々増加しています。

しかし、適切な対策を取ることで、これらの不快な症状は改善できるのです。

ドライアイの主な症状〜「乾き」だけじゃない多彩な不調

ドライアイというと「目が乾く」という症状だけをイメージされる方が多いですが、実際にはさまざまな不快症状を引き起こします。

ドライアイの症状は人によって異なりますが、主に以下のような症状が現れることが多いです。これらの症状が一つでも当てはまる場合は、ドライアイの可能性を考える必要があります。

・目の乾燥感:文字通り、目が乾いたような不快感があります

・異物感・ゴロゴロ感:目の中に砂が入ったような違和感があります

・目の疲れ:短時間の作業でも目が疲れやすくなります

・充血:目が赤くなりやすくなります

・痛み・ヒリヒリ感:軽度の痛みやヒリヒリする感覚があります

・かすみ目:視界がかすんで見えることがあります

・光がまぶしい:通常よりも光に敏感になることがあります

・目やに:白っぽい目やにが出ることがあります

・まばたきが多くなる:無意識に頻繁にまばたきをするようになります

・朝、目が開けにくい:起床時に目を開けるのが困難になることがあります

特に近年の研究では、ドライアイが視機能にも影響を及ぼすことが明らかになっています。「何となく見づらい」「時々かすんで見える」といった症状も、実はドライアイが原因かもしれません。

私の臨床経験からも、患者様の中には「視力検査では問題ないのに、日常生活で見づらさを感じる」という方が少なくありません。これはドライアイによって涙の層が不安定になり、光の屈折に影響を与えているためと考えられます。

また、症状の現れ方には個人差があり、環境によって変化することも特徴的です。

例えば、エアコンの効いた室内にいるときに症状が悪化したり、長時間のパソコン作業後に不快感が強くなったりすることがあります。

このように、ドライアイの症状は「乾き」だけにとどまらず、多彩な不調として現れます。

これらの症状が日常生活に支障をきたしている場合は、専門医による適切な診断と治療が必要です。

ドライアイを引き起こす3つの主要因子〜「3つのコン」に注意

ドライアイの原因は多岐にわたりますが、特に現代社会で増加している要因として「3つのコン」が挙げられます。

これらは日常生活に深く関わる要素であり、多くの方が無意識のうちにドライアイのリスクを高めています。

1. コンピュータ(VDT作業)による影響

パソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイスを長時間使用すると、まばたきの回数が大幅に減少します。

通常、人は1分間に約20回まばたきをしますが、画面に集中しているときは約3分の1まで減ることがあります。

まばたきは涙を目の表面に均一に広げる重要な役割を担っています。まばたきが減ると涙の蒸発が促進され、目の表面が乾燥しやすくなるのです。

オフィスワーカーのドライアイ発症率が高いのはこのためです。当院に来院される患者様の中にも、「在宅勤務になってから目の症状が悪化した」という方が増えています。

2. コンタクトレンズによる影響

コンタクトレンズを装用すると、レンズが涙の層を分断してしまいます。

本来、涙は目の表面に薄い膜として均一に広がっていますが、コンタクトレンズによって涙の層が不安定になり、乾燥しやすくなります。

特に長時間の装用や不適切なケア、合わないレンズの使用は、ドライアイのリスクを高めます。

また、コンタクトレンズと上まぶたの間に摩擦が生じることで、不快感を感じることもあります。

最近では、含水率や素材を改良した「ドライアイ対応」のコンタクトレンズも増えていますが、それでも裸眼に比べれば乾燥リスクは高くなります。

3. エアコンによる影響

室内の湿度が低下すると、涙の蒸発が促進されます。特に冬場の暖房や夏場の冷房によって室内が乾燥すると、目の表面からも水分が奪われやすくなります。

また、エアコンの風が直接目に当たると、さらに乾燥が進みます。オフィスや自宅でエアコンを使用する機会が多い現代人は、知らず知らずのうちに目を乾燥させているのです。

私の診察経験からも、季節の変わり目や空調設備の整った環境で働く方に、ドライアイの症状が悪化するケースが多く見られます。

これらの「3つのコン」は現代社会では避けられない要素ですが、その影響を理解し適切な対策を取ることで、ドライアイの症状を軽減することが可能です。

ドライアイのその他の要因〜加齢・全身疾患・薬の影響

「3つのコン」以外にも、ドライアイを引き起こす要因はさまざまあります。特に注意すべき要因について解説します。

加齢による涙の量・質の変化

年齢を重ねるにつれて、涙の分泌量は自然に減少します。特に女性は閉経後にホルモンバランスの変化により、涙の分泌が低下しやすくなります。これが、中高年の女性にドライアイが多い理由の一つです。 また、加齢によって涙の質も変化します。涙は油層、水層、ムチン層の3層構造になっていますが、年齢とともにこれらのバランスが崩れやすくなり、涙が蒸発しやすくなるのです。

自己免疫疾患との関連

シェーグレン症候群をはじめとする自己免疫疾患では、涙腺や唾液腺が攻撃されることで、重度のドライアイを引き起こすことがあります。このような場合は、口の渇きを伴うことが多く、全身的な治療が必要になります。 自己免疫疾患によるドライアイは、通常の点眼治療だけでは改善が難しいことがあります。関節痛や全身の乾燥感などの症状がある場合は、内科医との連携治療が重要です。

薬剤の副作用

抗ヒスタミン薬、抗うつ薬、降圧薬など、さまざまな薬が涙の分泌を抑制する作用を持っています。特に高齢者は複数の薬を服用していることが多く、それらの相乗効果でドライアイが悪化することがあります。 当院では、患者様が服用している薬を確認し、必要に応じて処方医と連携して対応しています。薬の変更が難しい場合は、より積極的なドライアイ治療を行うことで症状の緩和を図ります。

ストレスと自律神経の乱れ

涙の分泌は自律神経によってコントロールされています。リラックスしているときに働く副交感神経は涙の分泌を促進しますが、緊張やストレスで交感神経が優位になると、涙の分泌が抑制されます。 現代社会ではストレスを完全に避けることは難しいですが、適度なリラクゼーションを取り入れることで、自律神経のバランスを整え、涙の分泌を促すことができます。 このように、ドライアイは単なる目の局所的な問題ではなく、全身の状態や生活環境、服用している薬など、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。そのため、治療においても多角的なアプローチが必要になるのです。

ドライアイの診断方法〜専門医による検査の重要性

ドライアイの症状がある場合、自己判断で市販の目薬を使い続けるのではなく、専門医による適切な診断を受けることが重要です。

ここでは、眼科でどのような検査が行われるのかを解説します。

涙の量を測定するシルマー検査

シルマー検査は、涙の分泌量を測定する基本的な検査です。専用の濾紙(ろし)をまぶたの縁に挟み、5分間でどのくらいの長さが濡れるかを測定します。健康な状態では10mm以上濡れますが、ドライアイでは5mm未満になることがあります。 この検査は簡便ですが、涙の量的な異常を評価する上で重要な情報を提供してくれます。当院でも、ドライアイが疑われる患者様には必ず実施しています。

涙の安定性を評価するBUT検査

BUT(Break-Up Time)検査は、涙の質を評価する検査です。フルオレセインという黄色い染色液を点眼し、まばたきをしないでいると涙の層が破壊される時間(BUT)を測定します。 健康な目では10秒以上安定していますが、ドライアイでは5秒未満で涙の層が破壊されることがあります。この検査は涙の質的な異常を評価する上で非常に重要です。

角膜の状態を確認する染色検査

フルオレセインやローズベンガルなどの染色液を使用して、角膜や結膜の状態を評価します。ドライアイでは、目の表面に微細な傷や炎症が生じていることがあり、これらは染色液によって可視化されます。 特に重度のドライアイでは、角膜上皮の障害が顕著に見られることがあります。このような状態を放置すると、視力低下や感染リスクの増加につながる可能性があるため、早期の治療が必要です。

涙の成分分析

最近では、涙の成分を詳細に分析する検査も行われるようになっています。特に炎症性サイトカインの測定は、ドライアイの病態を理解し、適切な治療法を選択する上で重要な情報となります。 また、マイボーム腺(まぶたの縁にある油を分泌する腺)の機能を評価する検査も、ドライアイの診断において重要性が高まっています。マイボーム腺機能不全は、涙の蒸発亢進型ドライアイの主要な原因の一つだからです。 これらの検査を組み合わせることで、ドライアイの種類(涙液減少型か蒸発亢進型か)や重症度を正確に診断し、患者様一人ひとりに最適な治療法を提案することができます。 当院では、患者様の目の状態を多角的に評価しています。症状の程度や検査結果に基づいて、個々の生活環境や状況に合わせた治療プランを提案しています。

ドライアイの効果的な治療法〜点眼薬から生活改善まで

ドライアイの治療は、症状の程度や原因によって異なりますが、基本的には以下のような方法が用いられます。ここでは、実際に私が臨床で行っている治療法について解説します。

人工涙液による保湿

最も基本的な治療法は、人工涙液の点眼です。涙の量が不足している場合、人工的に涙を補うことで症状を緩和します。市販の目薬でも効果はありますが、防腐剤フリーの処方薬の方が刺激が少なく、長期使用に適しています。 特にヒアルロン酸ナトリウムやコンドロイチン硫酸ナトリウムなどの成分が含まれた目薬は、目の表面に長く留まり、保湿効果が高いのが特徴です。 点眼の頻度は症状によって異なりますが、重症の場合は1時間に1回程度、軽症であれば3〜4時間に1回程度の使用をお勧めしています。

炎症を抑える点眼薬

ドライアイでは目の表面に軽度の炎症が生じていることが多いため、抗炎症作用のある点眼薬を使用することがあります。ステロイド点眼薬や免疫抑制点眼薬が用いられます。 これらの薬剤は、涙の分泌を促進したり、炎症を抑制したりする効果がありますが、副作用のリスクもあるため、必ず眼科医の指導のもとで使用する必要があります。

涙点プラグによる涙の貯留

涙点(涙が鼻へ流れ出る小さな穴)にプラグを挿入して、涙が排出されるのを防ぐ方法です。涙の分泌量が著しく少ない場合に効果的です。 プラグには一時的なものと永続的なものがあり、まずは一時的なプラグで効果を確認してから、永続的なプラグの使用を検討することが一般的です。 当院では、患者様の状態に合わせて適切なプラグを選択し、丁寧に挿入しています。痛みはほとんどなく、短時間で終わる処置です。

マイボーム腺機能改善治療

まぶたの縁にあるマイボーム腺の機能不全が原因の場合、温罨法(おんあんぽう)やマイボーム腺マッサージが効果的です。温かいタオルでまぶたを温めた後、指で軽くマッサージすることで、詰まった油を出しやすくします。 最近では、専用の機器を使ってマイボーム腺を温め、機能を改善する治療やIPLという光治療器を用いた治療も行われています。当院でも導入を検討しており、より効果的な治療を提供できるよう努めています。

生活習慣の改善

ドライアイの治療では、薬物療法だけでなく、生活習慣の改善も重要です。具体的には以下のような対策が効果的です。

・適度な湿度の維持:加湿器を使用して室内の湿度を50〜60%に保つ

・まばたきの意識:パソコン作業中は意識的にまばたきを増やす

・20-20-20ルール:20分ごとに、20フィート(約6メートル)先を20秒間見る

・コンタクトレンズの適切な使用:装用時間を守り、定期的に眼科検診を受ける

・栄養バランスの良い食事:オメガ3脂肪酸を含む食品(青魚など)を積極的に摂取する

・十分な睡眠:質の良い睡眠をとり、目と体を休める

これらの治療法を組み合わせることで、多くの患者様のドライアイ症状は改善します。重要なのは、症状や原因に合わせた適切な治療法を選択し、継続することです。一時的に良くなったからといって治療を中断すると、症状が再発することが多いため注意が必要です。

ドライアイの自宅でできるケア〜専門医おすすめの対策法

ドライアイの症状を和らげるために、自宅でできるケア方法をいくつかご紹介します。これらは私が実際に患者様にお勧めしている方法で、日常生活に取り入れやすいものばかりです。

効果的な温罨法とマッサージ

マイボーム腺の機能を改善するための温罨法とマッサージは、自宅で簡単にできるケア方法です。

具体的な手順は以下の通りです。

・清潔なタオルを40〜42度程度のお湯で濡らし、軽く絞る

・目を閉じた状態で、タオルをまぶたに5〜10分間当てる

・タオルを外した後、清潔な指で上まぶたを軽く押さえながら下に向かってマッサージする

・同様に下まぶたも、軽く押さえながら上に向かってマッサージする

このケアを朝晩2回行うことで、マイボーム腺の詰まりが改善し、涙の油層が安定します。

特に朝起きたときに目が開けにくい方や、パソコン作業後に目の不快感が強くなる方に効果的です。

私の患者様の中には、「毎日の入浴時に温罨法をするようになってから、目の乾燥感が減った」という方もいらっしゃいます。継続することが大切です。

室内環境の整備

目の乾燥を防ぐためには、室内環境の整備も重要です。特に注意すべき点は以下の通りです。

・適切な湿度の維持:加湿器を使用して室内の湿度を50〜60%に保つ

・エアコンの風向き調整:直接目に風が当たらないよう調整する

・適切な照明:明るすぎず暗すぎない照明環境を整える

・定期的な換気:室内の空気を新鮮に保つ

特に冬場は室内が乾燥しやすいため、加湿器の使用が効果的です。また、エアコンを使用する際は、風が直接目に当たらないよう風向きを調整しましょう。

パソコン作業時の工夫

長時間のパソコン作業はドライアイの大きな原因となります。

以下のような工夫を取り入れることで、症状の悪化を防ぐことができます。

・画面の位置調整:目線よりやや下に画面を設置し、首や目への負担を減らす

・定期的な休憩:1時間に5〜10分程度の休憩を取る

・20-20-20ルール:20分ごとに、20フィート(約6メートル)先を20秒間見る

・意識的なまばたき:作業中も意識的にまばたきを増やす

・ブルーライトカットメガネの使用:目への負担を軽減する

特に「20-20-20ルール」は、アメリカ眼科学会も推奨している方法で、目の疲労を軽減するのに効果的です。スマートフォンのタイマー機能などを活用して、定期的に休憩を取る習慣をつけましょう。

食事と栄養素

ドライアイの改善には、適切な栄養素の摂取も重要です。

特に以下の栄養素が効果的とされています。

・オメガ3脂肪酸:青魚(サバ、サンマ、イワシなど)、亜麻仁油、クルミに多く含まれる

・ビタミンA:レバー、ニンジン、ホウレンソウ、卵黄に多く含まれる

・ビタミンC:柑橘類、キウイ、イチゴ、ブロッコリーに多く含まれる

・ビタミンE:ナッツ類、種子類、植物油に多く含まれる

・亜鉛:牡蠣、赤身肉、ナッツ類に多く含まれる

特にオメガ3脂肪酸は、涙の油層の質を改善する効果があるため、積極的に摂取することをお勧めします。

また、十分な水分摂取も涙の生成に必要ですので、1日1.5〜2リットルの水分を摂るよう心がけましょう。

これらのセルフケアを日常生活に取り入れることで、ドライアイの症状は徐々に改善していきます。

ただし、症状が重い場合や、セルフケアでは改善しない場合は、早めに眼科を受診することをお勧めします。専門医による適切な診断と治療が、目の健康を守る最も確実な方法です。

まとめ〜目の乾燥から目を守るために

この記事では、ドライアイの原因と効果的な対策について詳しく解説してきました。

最後に重要なポイントをまとめておきます。

ドライアイは単なる不快感だけでなく、視機能にも影響を及ぼす可能性のある疾患です。特に現代社会では、「3つのコン」(コンピュータ、コンタクトレンズ、エアコン)の影響で、ドライアイに悩む方が増えています。

ドライアイの症状は「目の乾き」だけでなく、異物感、疲れ、充血、かすみ目など多岐にわたります。これらの症状が日常生活に支障をきたしている場合は、専門医による適切な診断と治療が必要です。

治療法としては、人工涙液による保湿、炎症を抑える点眼薬、涙点プラグによる涙の温存、マイボーム腺機能改善治療などがあります。

また、生活習慣の改善も重要で、適度な湿度の維持、まばたきの意識、適切な栄養素の摂取などが効果的です。

自宅でできるケアとしては、温罨法とマッサージ、室内環境の整備、パソコン作業時の工夫、バランスの良い食事などがあります。

これらを日常生活に取り入れることで、ドライアイの症状は徐々に改善していきます。

最後に、ドライアイは完治が難しい慢性疾患ですが、適切な治療とケアを継続することで、症状をコントロールし、快適な目の状態を維持することが可能です。

目の不快感を感じたら、早めに眼科を受診し、専門医のアドバイスを受けることをお勧めします。

当院では、患者様一人ひとりの症状や生活環境に合わせた最適な治療プランをご提案しています。

目の健康でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

梅の木眼科クリニックでは、最新の検査機器と治療法を用いて、ドライアイをはじめとする様々な眼疾患の診療を行っています。西谷駅から徒歩7分、専用駐車場も完備しておりますので、お気軽にご来院ください。

著者:熊谷悠太

日本眼科学会認定

眼科専門医

2003年 聖マリアンナ医科大学医学部卒業

2009年 聖マリアンナ医科大学大学院博士課程修了

2016年 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 眼科主任医長

2019年 梅の木眼科クリニック開院