多焦点眼内レンズとは?白内障手術の仕組み・種類・メリット/デメリット・費用と選び方を眼科医が解説【2025年最新版】

2025/10/17

多焦点眼内レンズとは?基本的な仕組みと特徴

多焦点眼内レンズは、白内障手術で濁った水晶体を取り除いた後に挿入する特殊な人工レンズです。

通常の単焦点眼内レンズと異なり、複数の距離にピントを合わせることができる優れた特性を持っています。

私が日々の診療で患者さんに説明しているように、人間の目は年齢とともに水晶体の調節力が低下し、老眼となります。白内障手術後も、単焦点眼内レンズでは一つの距離(遠方か近方)にしかピントが合いません。

多焦点眼内レンズは、レンズの表面に特殊な同心円状の溝(回折構造)を設けたり、レンズの一部に異なる屈折力を持たせたりすることで、遠方・中間・近方といった複数の距離に焦点を合わせることができます。これにより、白内障治療と同時に老眼も改善できる可能性があるのです。

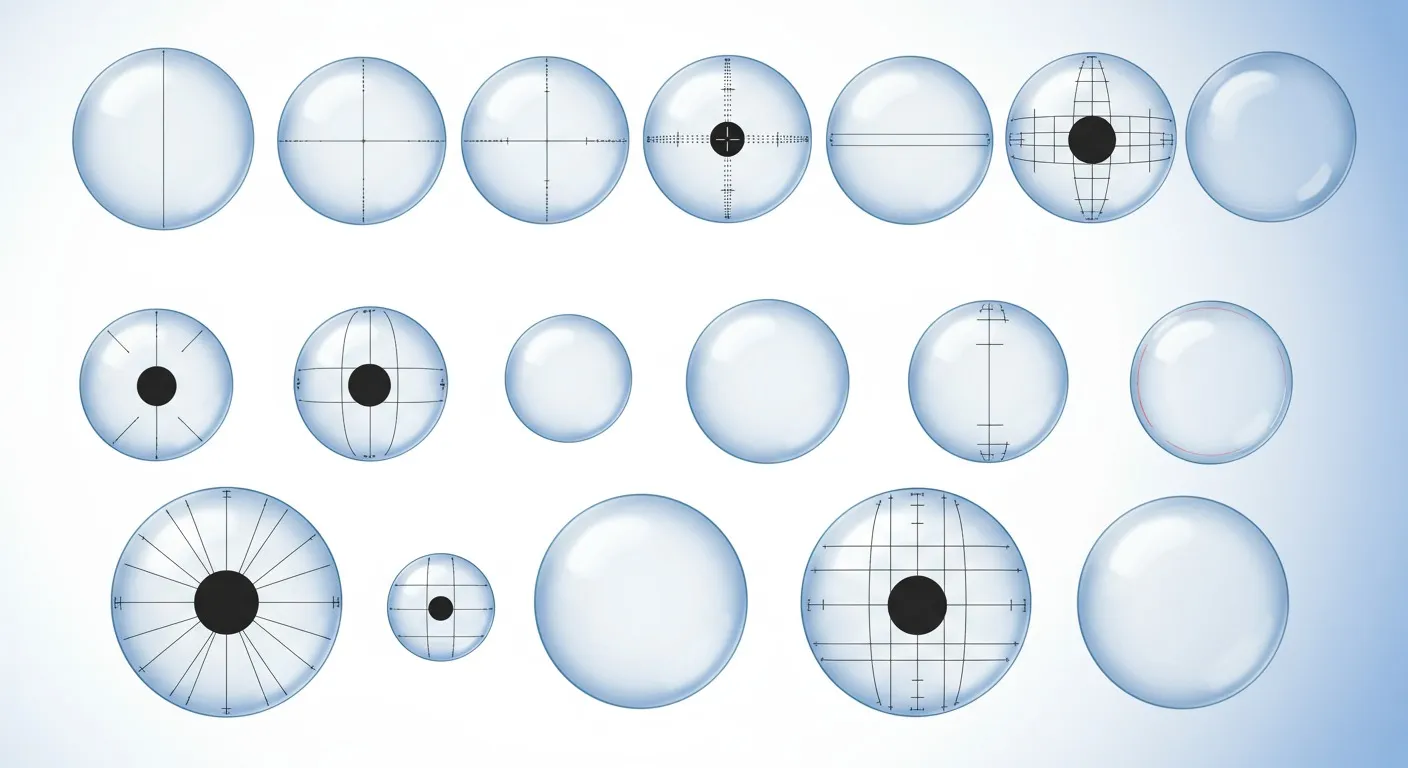

現在、日本で使用されている多焦点眼内レンズには主に以下のタイプがあります。

・2焦点レンズ:遠方と近方の2カ所にピントを合わせるタイプ

・3焦点レンズ:遠方・中間・近方の3カ所にピントを合わせるタイプ

・連続焦点レンズ:特定の範囲内で連続的にピントを合わせるタイプ

・焦点深度拡張型レンズ:単焦点レンズの焦点深度を拡張したタイプ

多焦点眼内レンズの主なメリット

多焦点眼内レンズの最大の魅力は、眼鏡に頼らない生活を実現できる可能性が高まることです。

私の臨床経験からも、適切な症例選択と丁寧な説明を行った場合、多くの患者さんが術後の見え方に満足されています。特に以下のようなメリットが挙げられます。

眼鏡依存度の大幅な軽減

多焦点眼内レンズを使用した患者さんの約8割が、眼鏡やコンタクトレンズなしで日常生活を送れるようになります。

JSCRS(日本白内障屈折矯正手術学会)の調査でも、68.4%の患者さんが眼鏡不要もしくはほとんど不要になったと報告されています。

私の患者さんの中には、「40年ぶりに眼鏡なしの生活ができるようになった」と喜ばれる方も少なくありません。特に、スポーツや入浴など、眼鏡が邪魔になる場面での快適さは大きなメリットです。

複数距離での良好な視力

3焦点レンズや連続焦点レンズでは、遠方(運転や景色を見る)、中間(パソコン操作)、近方(読書や細かい作業)といった異なる距離での視力が改善します。 例えば、パンオプティクスなどの3焦点レンズは特に中間距離(約60cm)に焦点が合うため、パソコンやスマートフォンをよく使う現代の生活スタイルに適しています。

QOL(生活の質)の向上

眼鏡の掛け外しや使い分けからの解放は、日常生活の快適さを大きく向上させます。

特に以下のような場面で効果を実感される方が多いです。

仕事場面:書類確認とPC操作の切り替え、接客時の見え方

趣味活動:ゴルフでのボールとスコアカード確認、旅行での景色観賞と地図確認

日常生活:買い物での値札確認、料理中の手元と調理器具の確認

ある60代の女性患者さんは、「化粧をする時に眼鏡を外さなくてはならず不便だったが、手術後は鏡に近づいてもはっきり見えるようになった」と喜んでおられました。

多焦点眼内レンズのデメリットと注意点

多焦点眼内レンズは素晴らしい技術ですが、すべての方に適しているわけではありません。

私は患者さんに必ず以下のデメリットについても説明し、十分に理解していただいた上で選択していただくようにしています。

ハロー・グレア現象

多焦点眼内レンズでは、夜間に光の周りに輪がかかったように見える「ハロー現象」や、光がギラギラと眩しく見える「グレア現象」が生じることがあります。

これは多焦点レンズの構造上、光を複数の焦点に分配するために起こる現象です。特に瞳孔が大きく開く暗い環境で顕著になります。多くの方は3ヶ月程度で順応し気にならなくなりますが、中には長期間気になる方もいらっしゃいます。

夜間の運転が多い職業の方(タクシードライバーなど)は、この点を特に考慮する必要があります。

コントラスト感度の低下

多焦点眼内レンズは、目に入ってきた光を複数の焦点に振り分けるため、単焦点レンズと比べてコントラスト感度が低下します。これにより、全体的にもやっとした見え方や、視界にワックスがかかったような感覚(ワクシービジョン)を感じる場合があります。

特に白内障の進行が軽度で、コントラスト低下があまりない段階で手術を受ける場合は、術後にかえってコントラストが落ちたと感じることがあります。

費用負担

多焦点眼内レンズは、保険適用の単焦点レンズと比較して費用が高額になります。厚生労働省に認可された多焦点眼内レンズであれば「選定療養制度」の対象となり、通常の白内障手術部分は保険適用、レンズ代の差額と追加検査費用が自己負担となります。

ただし、2025年現在、LENTIS Comfort(レンティスコンフォート)のみ保険適用の多焦点眼内レンズとして使用可能です。これは低加入度数の2焦点眼内レンズで、完全な多焦点効果は期待できませんが、費用面では大きなメリットがあります。

適応外となるケース

以下のような場合は、多焦点眼内レンズが適さないことがあります。

・緑内障や黄斑疾患、網膜症などの眼底疾患がある

・角膜に問題(円錐角膜など)がある

・瞳孔の径が特に小さい

・見え方に対して特別神経質な方

これらの条件に当てはまる場合、期待したような視力改善効果が得られなかったり、かえって見え方が悪くなったりする可能性があります。

多焦点眼内レンズの種類と選び方

多焦点眼内レンズには様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。患者さんの生活スタイルや視力に対する希望、眼の状態などを総合的に判断して最適なレンズを選択することが重要です。

2焦点レンズ

遠方と近方の2カ所にピントを合わせるタイプです。

中間距離(パソコン操作など)はやや見えづらいことがあります。日本では現在、単独の2焦点レンズの使用は減少傾向にあります。

例として、LENTIS M plus(レンティスMプラス)などがあります。特徴的な分節屈折型デザインを採用しており、ハロー・グレアが比較的少ないとされています。

3焦点レンズ

遠方・中間・近方の3カ所にピントを合わせるタイプです。

幅広い距離での見え方が期待できますが、光を3つに分配するため、ハロー・グレアが生じやすい傾向があります。

代表的なものとして、Clareon PanOptix(クラレオンパンオプティクス)があります。特に中間距離(約60cm)に焦点が合うため、パソコンやスマートフォンをよく使う現代の生活スタイルに適しています。

また、2025年に発売されたAcriva Trinova Pro(アクリバトリノバプロ)は、正弦波回折構造により光エネルギー透過率が高く、異常光視現象(ハロー・グレア)の軽減が期待されるタイプです。

焦点深度拡張型レンズ

遠方から中間距離までをシームレスに見ることができ、特に夜間の見え方に優れているタイプです。

近方視力はやや劣りますが、ハロー・グレア現象が少なく、単焦点レンズと同程度のコントラストを実現できる特徴があります。

代表例として、Clareon Vivity(クラレオンビビティ)があります。夜間の運転が多い方や、コントラスト感度を重視する方に適しています。

トーリック(乱視矯正)タイプ

上記のレンズタイプに乱視矯正機能を追加したものです。

角膜乱視がある患者さんに適しており、乱視も同時に矯正することでより良好な視力が期待できます。

日本での多焦点眼内レンズ使用のうち、約27%がトーリックタイプとなっています。

最適なレンズの選び方

私は患者さんのレンズ選択にあたって、以下のポイントを重視しています。

・生活スタイル:仕事内容、趣味、日常的に見る距離を考慮

・期待と許容度:メガネからの解放度への期待と副作用への許容度

・眼の状態:乱視の有無、瞳孔径、他の眼疾患の有無

例えば、夜間運転が多い方には焦点深度拡張型レンズ、デスクワークが中心の方には3焦点レンズ、コントラスト感度低下に敏感な方には単焦点または焦点深度拡張型レンズをお勧めすることが多いです。

多焦点眼内レンズ手術の実際と術後経過

多焦点眼内レンズの手術は、基本的には通常の白内障手術と同じ手順で行われます。ただし、より精密な検査と計測、そして丁寧な手術が求められます。

術前検査の重要性

多焦点眼内レンズ手術では、通常の白内障手術よりも詳細な検査が必要です。

特に以下の検査が重要となります。

・角膜形状解析(角膜の形状や乱視の状態を詳細に測定)

・眼軸長測定(眼球の長さを正確に測定)

・瞳孔径測定(明所・暗所での瞳孔の大きさを測定)

・眼底検査(網膜や黄斑部の状態を確認)

これらの検査結果をもとに、患者さん一人ひとりに最適なレンズを選択し、度数を決定します。

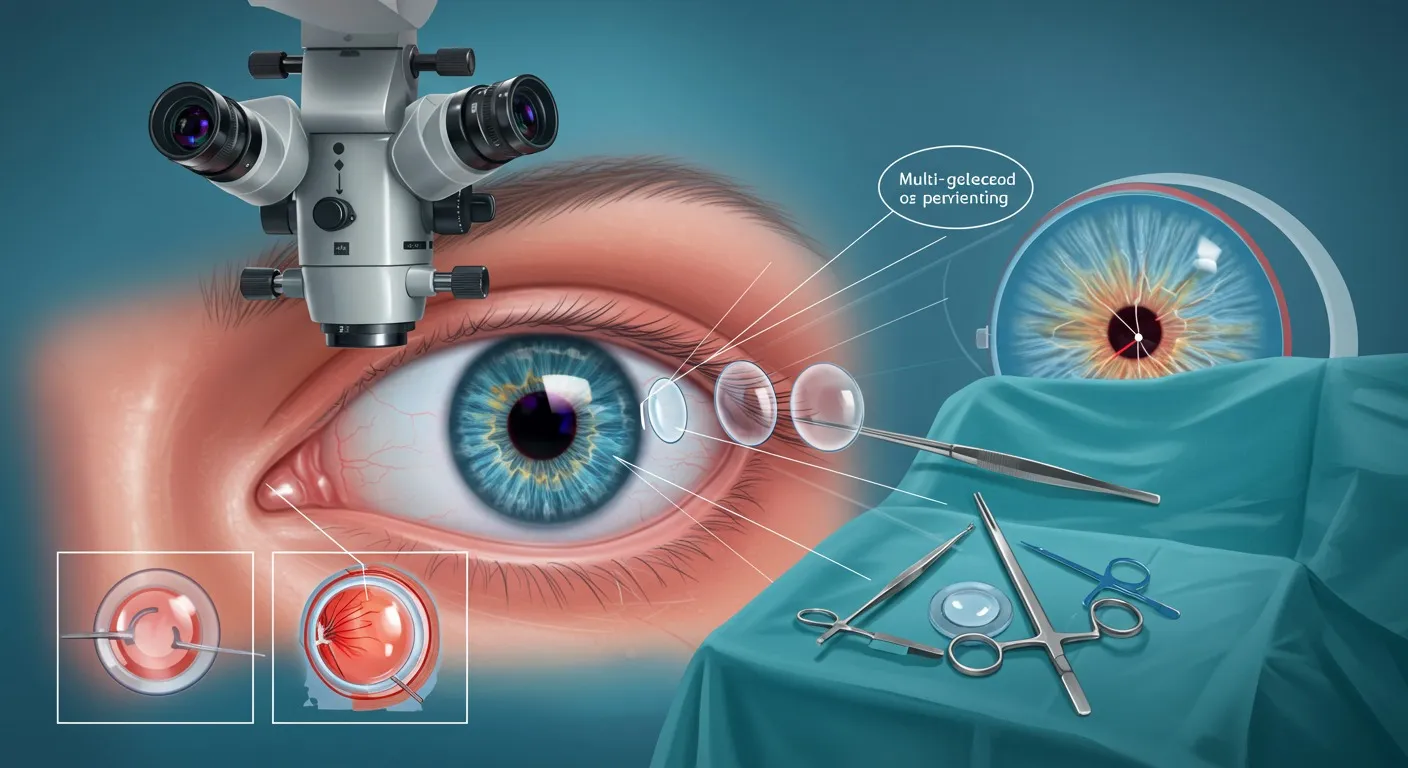

手術の流れ

手術は主に以下の流れで行われます。

点眼麻酔を行い、目を無痛状態にします

⇩

小さな切開(2〜3mm程度)を角膜に作ります

⇩

超音波で水晶体を砕き、吸引除去します(超音波乳化吸引術)

⇩

水晶体嚢(カプセル)内に多焦点眼内レンズを挿入します

⇩

必要に応じて抗生物質を注入し、手術を終了します

手術時間は通常15〜30分程度で、日帰りで行われることがほとんどです。

術後の経過と注意点

多焦点眼内レンズ挿入後は、脳が新しい見え方に慣れるまでに時間がかかります。

特に以下のような経過をたどることが多いです。

・術直後〜1週間:見え方が安定せず、ぼやけたり二重に見えたりすることがあります

・1週間〜1ヶ月:徐々に見え方が安定し、ハロー・グレアも軽減してきます

・1〜3ヶ月:脳が新しい見え方に適応し、多くの方が快適な視力を得られるようになります

私の経験では、特に両眼の手術が終わってから1〜2ヶ月経つと、多くの患者さんが新しい見え方に慣れ、満足されるようになります。

ただし、個人差も大きく、適応に時間がかかる方や、最終的に満足できない方もいらっしゃいます。

JSCRS調査グループの報告によると、多焦点眼内レンズ手術を受けた患者さんの約3.9%が何らかの不満を訴え、約1.2%が再手術でレンズ交換に至ったとされています。

多焦点眼内レンズが向いている人・向いていない人

多焦点眼内レンズは万能ではなく、向き不向きがあります。

私は診療において、患者さん一人ひとりの状況を詳しく伺い、適切なアドバイスを心がけています。

多焦点眼内レンズが向いている人

以下のような方は多焦点眼内レンズの恩恵を受けやすいでしょう。

・眼鏡依存度を下げたい方:日常生活での眼鏡使用をできるだけ減らしたいと考えている方

・活動的なライフスタイルの方:スポーツや旅行など、眼鏡が邪魔になる活動を楽しみたい方

・白内障以外に目の病気がない方:健康な眼底状態で、多焦点レンズの効果を最大限に発揮できる方

・術後の副症状をある程度許容できる方:ハロー・グレアなどの現象を受け入れられる柔軟性のある方

特に、日常生活で様々な距離を見る必要がある方(例:読書も楽しみ、料理もし、テレビも見る)は、多焦点レンズの恩恵を大きく感じられることが多いです。

多焦点眼内レンズが向いていない人

一方、以下のような方は多焦点眼内レンズよりも単焦点レンズの方が適している可能性があります。

・夜間運転が多い職業の方:タクシー・トラック・バスの運転手など、夜間の視認性が特に重要な方

・精密な近方作業が中心の方:デザイナー、プログラマー、カメラマンなど、細部の視認性が重要な職業の方

・緑内障や網膜疾患がある方:眼底疾患により、多焦点レンズの効果が十分に発揮されない可能性がある方

・見え方に特に神経質な方:わずかな視覚的変化にも敏感で、適応が難しい可能性がある方

・瞳孔径が小さい方:多焦点レンズの効果が十分に発揮されない可能性がある方

私の臨床経験では、特に「完璧な見え方」を求める完璧主義的な性格の方は、多焦点レンズの微妙な見え方の違いに適応しにくい傾向があります。

ある70代の男性患者さんは、プロカメラマンとして細部までシャープに見える視力を必要としていたため、多焦点レンズではなく遠方用の単焦点レンズを選択し、近方は老眼鏡を使用する方法を選ばれました。結果的に非常に満足されています。

どんな眼内レンズを選ぶかは、医学的な適応だけでなく、患者さんの生活スタイルや価値観、期待度によって大きく変わってきます。十分な情報提供と相談の上で決定することが最も重要です。

まとめ:多焦点眼内レンズ選択のポイント

多焦点眼内レンズは、白内障治療と同時に老眼も改善できる可能性のある素晴らしい選択肢です。

しかし、そのメリットとデメリットを十分に理解した上で選択することが重要です。

私が15年以上の眼科医としての経験から、患者さんにお伝えしている多焦点眼内レンズ選択のポイントは以下の通りです。

・期待値の適正化:完全に眼鏡が不要になるわけではなく、依存度が下がると考えましょう

・生活スタイルとの相性:ご自身の日常生活で最も見る距離に合ったレンズを選びましょう

・デメリットの許容:ハロー・グレア、コントラスト低下などのデメリットを受け入れられるか考慮しましょう

・費用対効果:追加費用に見合った生活の質の向上が得られるか検討しましょう

・医学的適応:眼の状態が多焦点レンズに適しているか、専門医の診断を受けましょう

・多焦点眼内レンズ技術は日々進化しており、2025年現在でも新しいレンズが次々と登場しています。

ハロー・グレアの軽減や、より自然な見え方を実現するレンズも増えてきました。

最終的には、眼科専門医との十分な相談の上で、ご自身のライフスタイルや価値観に合った選択をすることが、術後の満足度を高める鍵となります。

【著者情報】熊谷悠太

日本眼科学会認定 眼科専門医 2003年 聖マリアンナ医科大学医学部卒業、同大学病院眼科学教室入局 2009年 聖マリアンナ医科大学大学院博士課程修了、桜ヶ丘中央病院眼科部長 2016年 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院眼科主任医長 2019年 梅の木眼科クリニック開院