スマホ社会で急増中!現代人の「目の疲れ」原因と正しい対処法

2025/10/24

スマホ社会で急増する目の疲れの実態

現代人の生活に欠かせなくなったスマートフォン。気づけば一日中画面を見つめ、「最近、目が疲れやすい」と感じることはありませんか?

実は、スマホの長時間使用による目の疲れは、単なる一時的な不快感にとどまらず、放置すると深刻な眼精疲労へと進行する可能性があります。

眼精疲労になると、目の充血やピントが合わないといった症状だけでなく、肩こりやめまい、頭痛、吐き気など全身に症状が現れることもあるのです。

眼科医として15年以上の臨床経験を持つ私が特に懸念しているのは、スマホの使い過ぎによる「スマホ老眼」の増加です。これは仮性近視や偽近視とも呼ばれ、目のピント調節機能が一時的に低下した状態を指します。

なぜこのような状態になるのでしょうか?

スマホが目を疲れさせる3つのメカニズム

スマホによる目の疲れには、主に3つの原因があります。これらを理解することで、効果的な対策が可能になります。

1. 近距離での長時間使用による毛様体筋の緊張

スマホを見るとき、私たちの目と画面の距離は平均20~30センチ程度です。この距離は人類がこれまで経験したことのない近さです。

目には水晶体というレンズがあり、そのピント調節を担う「毛様体筋」という筋肉があります。近くを見るときはこの筋肉が緊張し続けるため、長時間のスマホ使用で筋肉が疲労してしまうのです。

さらに、近くを見るときは眼球を内側に寄せる「より目」の状態になります。この「眼球運動」には「外眼筋」という別の筋肉も使われます。

つまり、スマホを見ている間は常に2種類の筋肉を酷使し続けているのです。

2. まばたきの減少によるドライアイ

通常、私たちは1分間に約20回まばたきをしています。しかし、スマホ画面を集中して見ているときは、なんとその回数が5回程度にまで減少します。読書時の10回と比べても半分以下です。

まばたきが減ると目の表面を潤す涙の量が不足し、ドライアイの状態になります。

涙には目の表面を保護し、異物を洗い流す重要な役割があります。涙が不足すると角膜が露出した状態になり、傷つきやすくなってしまいます。

ドライアイになると、目の充血、乾燥感、かすみなどの症状が現れ、さらに目の疲れを悪化させる悪循環に陥ります。

3. ブルーライトによる目への負担

スマホやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、可視光線の中でも特に高いエネルギーを持っています。

このブルーライトは散乱してちらつきやすいため、目がピントを合わせようと余計に緊張し、疲れやすくなる原因となります。

また、就寝前のブルーライト照射は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、睡眠の質を低下させることも分かっています。睡眠不足は目の回復を妨げ、疲れ目の悪化につながるのです。

目の疲れが引き起こす5つの症状と危険信号

スマホによる目の疲れは、放置すると様々な症状を引き起こします。以下の症状が現れたら要注意です。

目に現れる直接的な症状

まず目に直接現れる症状としては、目の充血、かすみ、ショボショボ感、乾燥感、異物感などがあります。特に夕方になるとピントが合いづらくなり、文字がぼやけて見えるようになることもあります。

これらの症状は一時的な目の疲れの段階では、休息によって回復します。しかし、毎日のように長時間スマホを使い続けると、症状が慢性化してしまう恐れがあります。

全身に波及する二次的な症状

目の疲れが進行すると、眼精疲労と呼ばれる状態になります。

眼精疲労になると、目の症状だけでなく、頭痛、肩こり、首の痛み、めまい、吐き気、全身の倦怠感など、全身に症状が現れるようになります。

これらの症状は自律神経の乱れによって引き起こされるもので、目の疲れと眼精疲労は別物と考える必要があります。眼精疲労になると、休息だけでは回復しにくくなり、専門的な対処が必要になることもあります。

あなたは最近、原因不明の頭痛や肩こりに悩まされていませんか?

もしかするとそれは、スマホの使い過ぎによる眼精疲労が原因かもしれません。

今すぐできる!目の疲れを解消する5つの即効対策

スマホによる目の疲れを感じたら、すぐに実践できる対策をご紹介します。これらは私が日々の診療で患者さんに推奨している方法です。

1. 20-20-20ルールで目に休息を

「20-20-20ルール」は、デジタル機器による目の疲れを防ぐ効果的な方法です。スマホやパソコンを20分使用したら、20フィート(約6メートル)以上離れた場所を20秒間見るというシンプルなルールです。

近くを見続けると緊張状態が続く毛様体筋も、遠くを見ることでリラックスできます。

デスクワークの合間や通勤電車でのスマホ使用時など、意識的に実践してみてください。

私の診療室からは遠くの公園が見えるのですが、患者さんには「窓の外の木々を見てください」とよくアドバイスしています。自然の緑を見ることで、目の疲れだけでなく心もリラックスする効果があるようです。

2. 目元を温めてリラックス

目が疲れているときは、目とその周辺の筋肉の血流も悪くなっています。

温めることで血管を広げ、凝った筋肉をほぐし、たまった疲労物質を流すことができます。

市販のホットアイマスクや、温かいお湯で絞った蒸しタオルを目の上に置くだけでも効果的です。

特に就寝前の温め習慣は、目の疲れを取るだけでなく、質の良い睡眠にも役立ちます。ただし、目が充血して痛みがある場合は、冷たい水で絞ったタオルで冷やす方が効果的です。冷やしすぎると血流が悪化するので、軽く冷やす程度にしましょう。

3. 効果的な目のツボ押し

目の周りには、疲れ目に効くツボがたくさんあります。指で押すとやや痛みを感じるのがツボです。

以下の代表的なツボを、指の腹で優しく5~10秒間押して、5秒間緩めるを3回ほど行ってみましょう。

◆晴明(せいめい):目頭の内側と鼻の付け根の間にあるくぼみです。目を閉じて両手の人差し指で左右から挟むようにして内側に押しましょう。

◆攅竹(さんちく):眉頭の内側で目の上の骨縁のくぼみです。目を閉じて両手の親指で左右眉下から上に押し上げましょう。

◆太陽:こめかみの下の少しくぼんだ部分です。人差し指または中指で気持ち良いと感じる程度の強さで、くるくると指を回しながらほぐしてみましょう。

これらのツボ押しは、蒸しタオルで目を温めた後に行うとより効果的です。血行が良くなった状態でツボを刺激することで、目の疲れがスムーズに解消されます。

4. 目に優しい環境づくり

スマホやパソコンを使用する環境を見直すことも大切です。画面の明るさは周囲の明るさに合わせて調整し、まぶしすぎないようにしましょう。

また、画面と目の距離は最低でも30cm以上離すことをお勧めします。

スマホを見るときは、ついつい近づけてしまいがちですが、意識して適切な距離を保つようにしましょう。

最近のスマートフォンには、ブルーライトを軽減する「ナイトモード」や「目に優しいモード」が搭載されています。

特に夜間の使用時には、これらの機能を活用することで目への負担を減らすことができます。

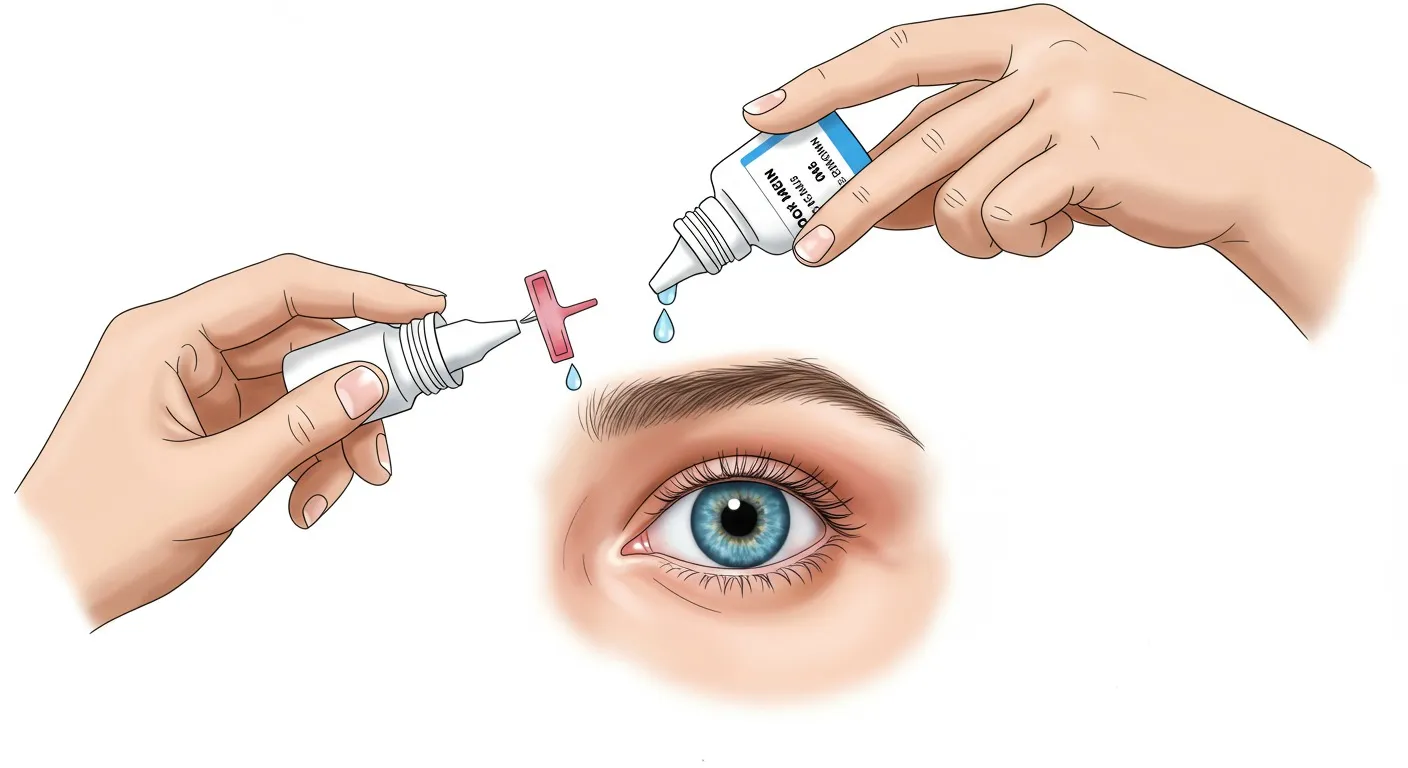

5. 目の疲れに効く目薬の選び方と使い方

目薬は目の疲れを緩和する効果的な方法ですが、症状に合った適切な目薬を選ぶことが重要です。

ドライアイが原因の疲れ目には、涙の成分に近い「人工涙液」タイプの目薬がおすすめです。

一方、目の充血が気になる場合は、血管収縮剤入りの目薬も効果的ですが、長期使用は避けましょう。

効果が切れると反動で血管が拡張し、かえって充血が悪化することがあります。

目薬の使用頻度は、1日4~6回程度が目安です。使いすぎると涙の分泌機能が低下するため、症状が改善したら徐々に回数を減らしていきましょう。

コンタクトレンズを使用している方は、必ずコンタクト装用可能な目薬を選んでください。不適切な目薬の使用はレンズの変形や目のトラブルの原因になります。

長期的に目の健康を守る生活習慣の改善

即効性のある対策に加えて、長期的に目の健康を維持するための生活習慣の改善も重要です。

バランスの良い食事で目の栄養補給

目の健康維持には、適切な栄養素の摂取が欠かせません。

特に以下の栄養素は目の健康に重要です

・ルテイン・ゼアキサンチン:ほうれん草、ケール、ブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれ、網膜を保護する効果があります。

・ビタミンA:にんじん、かぼちゃ、レバーなどに多く含まれ、角膜や網膜の健康維持に重要です。

・オメガ3脂肪酸:青魚(さば、さんま、いわしなど)に多く含まれ、ドライアイの予防に効果的です。

・ビタミンC・E:柑橘類、ナッツ類などに含まれ、抗酸化作用により目の老化を防ぎます。

有名なブルーベリーにはアントシアニンが多く含まれており、網膜のダメージを防ぎ、血流を改善する効果があると言われています。

適切な睡眠で目の回復を促進

質の良い睡眠は、目の疲れを回復させる最も効果的な方法の一つです。

睡眠中は目の細胞が修復され、涙の分泌も正常化します。

就寝前の1時間はスマホやパソコンの使用を避け、ブルーライトの影響を減らすことをお勧めします。

どうしても使用する必要がある場合は、ブルーライトカット機能を活用しましょう。

私の患者さんの中には、就寝前のスマホ使用をやめただけで、慢性的な目の疲れが大幅に改善した方も多くいらっしゃいます。

定期的な眼科検診の重要性

目の疲れが長期間続く場合や、自己対処で改善しない場合は、眼科を受診することをお勧めします。

特に以下のような症状がある場合は、早めの受診が望ましいです。

・視力の急激な低下

・強い痛みや充血

・光がまぶしく感じる

・視界にちらつきや飛蚊症がある

・頭痛やめまいを伴う目の疲れ

また、目の健康状態を定期的にチェックするために、年に1回程度の眼科検診をお勧めします。早期発見・早期治療が可能になり、深刻な眼疾患を予防することができます。

子どものスマホ利用と目の健康

近年、小さな子どもたちのスマホ利用も増えています。発達段階にある子どもの目は特に注意が必要です。

子どもの目の特徴と注意点

子どもの目は大人と比べて、ブルーライトの影響を受けやすいという特徴があります。

子どもの水晶体は透明度が高く、ブルーライトを含む光が網膜まで到達しやすいのです。

また、子どもは自分から「目が疲れた」と訴えることが少ないため、保護者が注意深く観察する必要があります。

頻繁に目をこする、テレビに近づく、頭痛を訴えるなどの症状がある場合は、目の疲れのサインかもしれません。

子どものスマホ利用のガイドライン

子どものスマホ利用については、以下のようなガイドラインをお勧めします:

・2歳未満:スマホやタブレットの使用は基本的に避ける

・2~5歳:1日1時間以内、保護者と一緒に使用

・6~12歳:1日2時間以内、30分ごとに休憩を取る

・13歳以上:1日3時間以内、20-20-20ルールを実践

また、就寝前1時間はスマホの使用を避け、良質な睡眠を確保することも重要です。

子どもの近視予防には、毎日2時間以上の屋外活動が効果的だという研究結果もあります。太陽光を浴びることで、近視の進行を抑制する効果が期待できるのです。

まとめ:目の健康を守るための7つのポイント

スマホによる目の疲れを解消し、長期的に目の健康を守るためのポイントをまとめます

1. 20-20-20ルールを実践し、定期的に目を休ませる

2. 目元の温めやツボ押しで血行を促進する

3. 適切な目薬を選び、正しく使用する

4. スマホと目の距離を30cm以上保ち、画面の明るさを調整する

5. 目に良い栄養素を含む食事を心がける

6. 質の良い睡眠をとり、就寝前のスマホ使用を控える

7. 気になる症状があれば早めに眼科を受診する

デジタル社会において、スマホは私たちの生活に欠かせないツールとなっています。

しかし、その便利さと引き換えに、目の健康が犠牲になってはいけません。

今回ご紹介した対策を日常生活に取り入れることで、スマホによる目の疲れを軽減し、健やかな目の状態を維持することができるでしょう。

目の健康は全身の健康にも関わる重要な問題です。日々の小さなケアの積み重ねが、将来の目の健康を大きく左右します。ぜひ今日から、目に優しい生活習慣を始めてみてください。

目のことでお悩みがありましたら、お気軽に当院にご相談ください。一人ひとりの目の状態に合わせた適切なアドバイスと治療を提供いたします。

詳しい情報や診療時間については、梅の木眼科クリニックの公式サイトをご覧ください。皆様の目の健康を守るお手伝いができることを楽しみにしております。

【著者情報】熊谷悠太

日本眼科学会認定 眼科専門医

2003年 聖マリアンナ医科大学医学部卒業、聖マリアンナ医科大学病院眼科学教室入局

2009年 聖マリアンナ医科大学大学院博士課程修了、桜ヶ丘中央病院眼科部長

2016年 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院眼科主任医長

2019年 梅の木眼科クリニック開院