子供の近視進行を抑制する6つの方法〜眼科医からのアドバイス

2025/11/19

近年増加する子供の近視と将来のリスク

近年、子供の近視が世界的に増加しており、大きな社会問題となっています。日本では2019年の時点で、中学校卒業後の小児の近視は80〜90%、そのうち約20%が強度近視と言われています。

私が眼科医として診療を行う中で、スマートフォンやタブレットの普及に伴い、子供の視力低下が加速していることを日々実感しています。

文部科学省の令和元年度学校保健統計によれば、裸眼視力が1.0未満の児童生徒の割合は小学校で34.6%、中学校で57.5%、高校で67.6%と過去最多を記録しました。

近視は単に「メガネが必要」という問題だけではありません。特に6D(ディオプター)以上の強度近視になると、網膜剥離などの重篤な眼疾患を引き起こすリスクが高まります。

近視を30%抑制できると、重篤な疾患になる確率が24%から5%まで減少するという報告もあるのです。

お子様の将来の目の健康を守るためには、近視の進行を抑制することが非常に重要です。近視が進行するメカニズムを理解し、適切な対策を講じることで、お子様の視力を守ることができます。

では、なぜ近視は進行するのでしょうか?

近視のメカニズムと進行要因を理解する

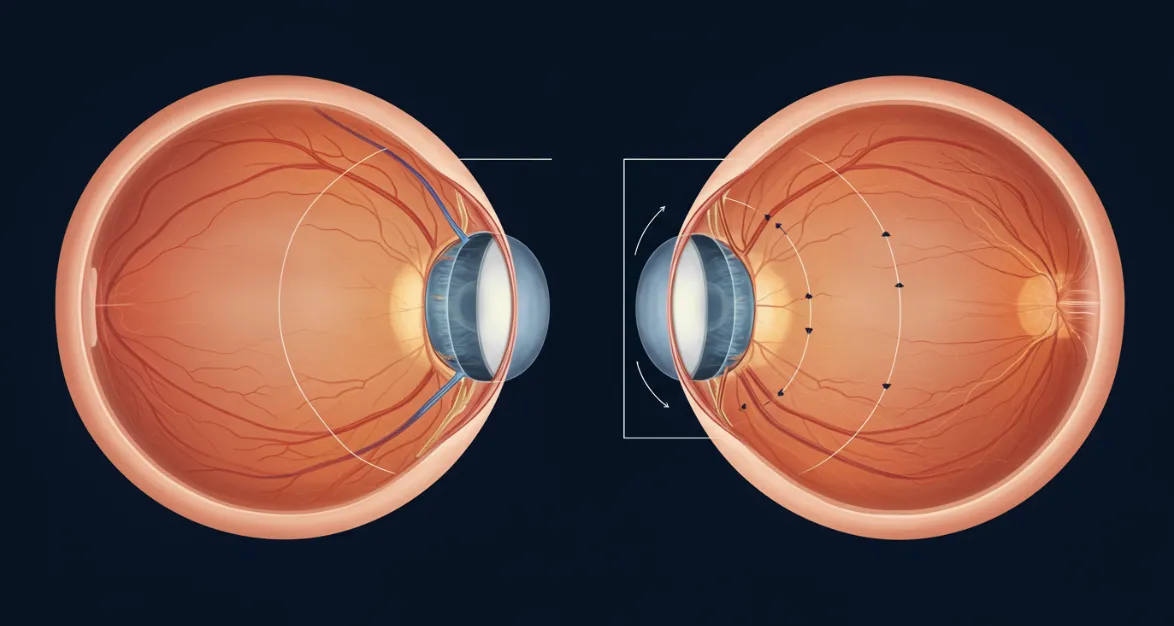

近視は「無調整の状態で眼に入る平行光線が網膜の手前で結像する眼の屈折状態」と定義されています。簡単に言えば、遠くのものがぼやけて見える状態です。

近視の原因は大きく分けて「遺伝的要因」と「環境要因」の2つがあります。両親が近視の子供は、そうでない子供に比べて近視になるリスクが高くなります。

一方で、近年急増している近視の主な原因は環境要因と考えられています。

近視進行のメカニズムは非常に興味深いものです。新生児の小さな眼球は遠視の傾向がありますが、成長するにつれて眼の長さ(眼軸長)が伸びて遠視が弱くなっていきます。

網膜上の像のボケが眼の成長を促すと考えられており、遠視性のボケ(網膜より後方に焦点を結んだ状態)は眼球の成長を促し、眼軸長を伸ばします。

反対に近視性のボケ(網膜の手前に焦点を結んだ状態)は眼球の成長を抑制し、眼軸長の伸びが遅くなります。眼が成長し正視に近づいたら、それ以上成長しないことが望ましいのですが、遠視性のボケがあれば眼球は成長を続け、近視が進行してしまうのです。

特に学童期に発症した近視は、小学校4〜5年生にかけて進行が著しく、20歳頃まで進行が続くことが多いとされています。

この時期の近視進行を抑制することが、将来の強度近視を防ぐ鍵となります。

では、具体的にどのような方法で子供の近視進行を抑制できるのでしょうか?

近視進行抑制の6つの効果的な方法

1. 低濃度アトロピン点眼薬による治療

近視の進行を抑える方法として、世界で最も広く行われているのが低濃度アトロピン点眼です。この治療法は科学的根拠が確立されており、高い効果が期待できます。

低濃度アトロピン点眼薬は、従来の1%アトロピン点眼を20〜100倍に薄めた0.01%〜0.05%の濃度で使用します。

点眼しない場合と比べて、最初の1年間で近視の進行を約30〜70%抑える効果があることがわかっています。

朗報として、2024年12月末に日本でも近視進行抑制治療薬として初めて「リジュセア®ミニ点眼液0.025%」(参天製薬)が厚生労働省の承認を受け、2025年春から販売されています。

使い方は非常に簡単で、1日1回、寝る前に点眼するだけです。濃度が低いため、従来のアトロピンでみられた「瞳が大きく広がってまぶしい」「手元が見えにくい」といった副作用もほとんどありません。

2. 近視管理用眼鏡の活用

近視管理用眼鏡は、周辺部の網膜に特殊な光学的効果を与えることで近視の進行を抑制します。

通常の眼鏡やコンタクトレンズと比較して、装用開始から2年間で約55〜60%の近視進行抑制効果が報告されています。

長い間、日本では海外で効果が確認されていた近視管理用眼鏡が医療機器としての扱いが難しく販売されていませんでしたが、厚生労働省の要請を受けて日本近視学会が2025年度にガイドラインを作成し、日本でも安心して使用できるようになりました。

現在のガイドライン(第1版)では、MiYOSMART®(HOYA社)とStelest®(Nikon-Essilor社)が推奨されています。

アメリカでもFDA(米国食品医薬品局)が2025年9月にEssilor Stellest®眼鏡レンズを「子どもの近視進行を抑える効果がある眼鏡」として初めて承認しています。

眼鏡による治療は、小さなお子様でも簡単に実施できるため、年齢を問わず取り入れやすい方法です。

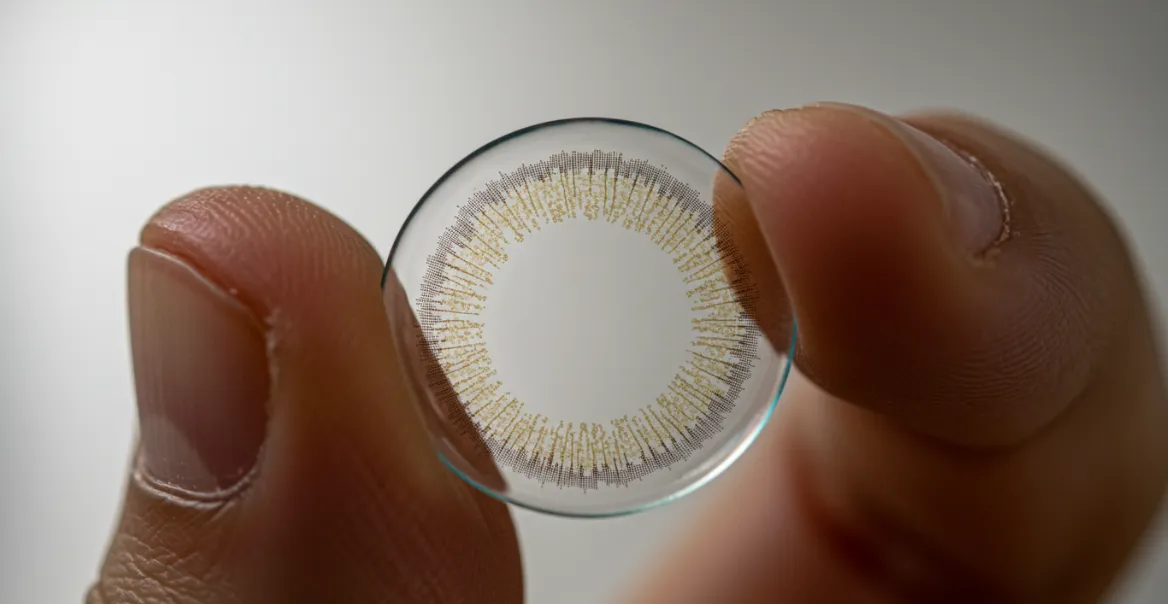

3. 多焦点ソフトコンタクトレンズの使用

多焦点ソフトコンタクトレンズは、本来は老視(手元が見えにくくなる症状)を矯正するために開発された「遠近両用コンタクトレンズ」ですが、この技術を応用して子どもの近視進行を抑えるためのレンズが開発されています。

1日使い捨てタイプなので衛生的に管理しやすく、国によっては低濃度アトロピン点眼やオルソケラトロジーよりも広く使われている治療法です。

ただし、日中に装用する必要があるため、ゴミが入ったときに自分で取り外すなどの自己管理ができる年齢になるまでは使えず、比較的年齢の高い子どもが対象になります。

多焦点ソフトコンタクトレンズの中で、「MiSight® 1day」(クーパービジョン社)は、長らく唯一アメリカFDAの承認を受けていた製品です。

臨床試験では装用開始から3年間で近視進行を59%抑制する効果が示されており、日本でも2025年8月に厚生労働省の承認を取得しました。

4. オルソケラトロジー療法

オルソケラトロジーは、カーブの弱いハードコンタクトレンズを睡眠時に装着して一時的に角膜の形状を変化させる治療法です。夜間に装用し、朝外すと日中は裸眼で過ごせるという利点があります。

近視抑制効果は約30〜50%と報告されており、特に眼軸長の伸びを抑制する効果が期待できます。ただし、角膜感染症などのリスクもあるため、必ず眼科医の指導のもとで行う必要があります。

私の臨床経験では、お子様の性格や生活習慣に合わせて治療法を選ぶことが重要です。自己管理能力が高く、手洗いなどの衛生管理がしっかりできるお子様に適しています。

5. 屋外活動時間の確保

近視予防において、最も手軽に取り入れられるのが屋外活動です。研究によれば、1日2時間程度の屋外活動が近視の発症と進行を抑制する効果があると報告されています。

日光に含まれるバイオレットライト(360〜400nm)が近視抑制に効果的であることが、慶應義塾大学の研究チームによって明らかにされています。バイオレットライトは、近視の進行を抑制すると考えられているEGR1(Early Growth Response 1)という遺伝子を活性化させます。

現代の生活環境ではLEDライトや蛍光灯などの照明にはバイオレットライトはほとんど含まれておらず、メガネやガラスなどの素材もUVカットに加えてバイオレット光をほとんど通さないことがわかっています。

そのため、意識的に屋外で過ごす時間を作ることが重要です。お子様と一緒に週末は公園で遊ぶ時間を作るなど、家族で取り組める対策として最もおすすめできる方法です。

6. デジタルデバイスの適切な使用

現代社会では、デジタルデバイスの使用を完全に避けることは難しいですが、使用方法を工夫することで目への負担を軽減できます。

目と画面の距離は30cm以上離すこと、30分に1回は20秒以上遠くを見て目を休ませること(20-30-20ルール)、2時間以上の連続使用を避けることなどが推奨されています。

また、就寝前のブルーライトの過剰摂取は睡眠の質を低下させ、間接的に近視進行に影響する可能性があります。

就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用を控えるよう指導しています。

これらの対策は家庭で簡単に実践できるものですが、効果を高めるためには継続することが重要です。

お子様と一緒にルールを決め、家族全体で取り組むことをお勧めします。

近視進行抑制治療の選び方と組み合わせ

近視進行抑制の方法はいくつかありますが、どの方法を選ぶべきか、またはどのように組み合わせるべきかは、お子様の年齢や近視の程度、生活習慣によって異なります。

私の臨床経験から、以下のようなポイントを考慮して治療法を選ぶことをお勧めします。

年齢による選択の目安

5〜8歳の低年齢のお子様には、低濃度アトロピン点眼薬と近視管理用眼鏡の組み合わせが適しています。この年齢ではコンタクトレンズの自己管理が難しいため、眼鏡ベースの治療が安全です。

9〜12歳になると、自己管理能力に応じてオルソケラトロジーも選択肢に入ります。特に運動が好きなお子様や、眼鏡を嫌がるお子様にはオルソケラトロジーが適していることが多いです。

13歳以上の中高生では、多焦点ソフトコンタクトレンズも選択肢となります。部活動や学校生活のスタイルに合わせて、最も適した方法を選ぶことが大切です。

治療法の組み合わせ

近視進行抑制の効果を最大化するためには、複数の方法を組み合わせることも有効です。

例えば、オルソケラトロジーとレッドライト治療の併用や、近視管理用眼鏡と屋外活動の組み合わせなどが考えられます。

ただし、低濃度アトロピン点眼薬とレッドライト治療の併用は、アトロピンが瞳孔を拡張するため光が入りすぎてしまう可能性があり、推奨されていません。治療法の組み合わせについては、必ず眼科医に相談することをお勧めします。

どんなに効果的な治療法でも、お子様が継続できなければ意味がありません。お子様の性格や生活習慣、家族の協力体制なども考慮して、無理なく続けられる方法を選ぶことが成功の鍵です。

近視進行抑制治療の最新トレンド

近視進行抑制の分野は日々進化しており、新しい治療法や研究成果が続々と発表されています。

最新のトレンドをいくつかご紹介します。

レッドライト治療

近年注目されているのがレッドライト治療です。650nmという波長の赤い光を目に当てることで、その光が強膜(目の奥の膜)に作用し、血流を改善します。

これにより、眼軸長の伸びを抑え、近視の進行を防ぐとされています。

研究によれば、レッドライト治療を正しく実施した場合、近視の進行が約87%から88%抑制されるという結果が出ています。また、従来は一度伸びた眼軸長は戻らないとされていましたが、レッドライト治療では若干の改善が見られることも報告されています。

治療は、専用の機械を自宅に持ち帰り、1日2回、朝と夜にそれぞれ3分間赤い光を見つめるというものです。これを週5回続けることで、近視の進行を抑制します。

副作用が少なく、「光を見るだけ」なので子供にとっても受け入れやすい治療法である点が大きな利点です。ただし、まだ長期的な効果や安全性についての研究は進行中であり、専門医の指導のもとで行うことが重要です。

近視予防のための環境デザイン

近視予防は治療だけでなく、生活環境の整備も重要です。学校や家庭での照明環境の改善、デスクの高さや姿勢の指導、適切な読書距離の確保など、環境面からのアプローチも注目されています。

特に学校でのタブレット学習が普及する中、教室の照明や姿勢指導などの環境整備が重要になっています。

日本眼科医会では、GIGAスクール構想に合わせて、子どもの目の健康を守るための啓発活動を積極的に行っています。

まとめ:子供の目の健康を守るために

子供の近視進行を抑制するための6つの方法をご紹介しました。

低濃度アトロピン点眼薬、近視管理用眼鏡、多焦点ソフトコンタクトレンズ、オルソケラトロジー、屋外活動時間の確保、デジタルデバイスの適切な使用です。

これらの方法は、それぞれ科学的根拠に基づいた効果が期待できますが、お子様の年齢や生活習慣、近視の程度によって最適な選択肢は異なります。

また、複数の方法を組み合わせることで、より高い効果が期待できる場合もあります。

近視は一度進行すると元に戻すことが難しいため、予防と早期対応が非常に重要です。お子様の目に異変を感じたら、早めに眼科を受診することをお勧めします。

私たち梅の木眼科クリニックでは、お子様一人ひとりに合った近視進行抑制治療をご提案しています。

小さなお子様からご高齢の方まで、幅広い年齢層の患者様に対応しており、外来診療から手術まで一貫した医療を提供しています。

お子様の目の健康について気になることがございましたら、お気軽に当院までご相談ください。お子様の将来の視力を守るために、一緒に最適な対策を考えていきましょう。

梅の木眼科クリニックでは、近視進行抑制治療をはじめ、お子様の目の健康を守るための様々な診療を行っています。詳しくは当院のホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。

【著者情報】熊谷悠太

日本眼科学会認定 眼科専門医

2003年 聖マリアンナ医科大学医学部卒業、聖マリアンナ医科大学病院眼科学教室入局

2009年 聖マリアンナ医科大学大学院博士課程修了、桜ヶ丘中央病院眼科部長

2016年 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院眼科主任医長

2019年 梅の木眼科クリニック開院