まぶたの腫れは「ものもらい」かも?症状と種類を徹底解説

2025/10/27

ものもらいとは?症状と種類について

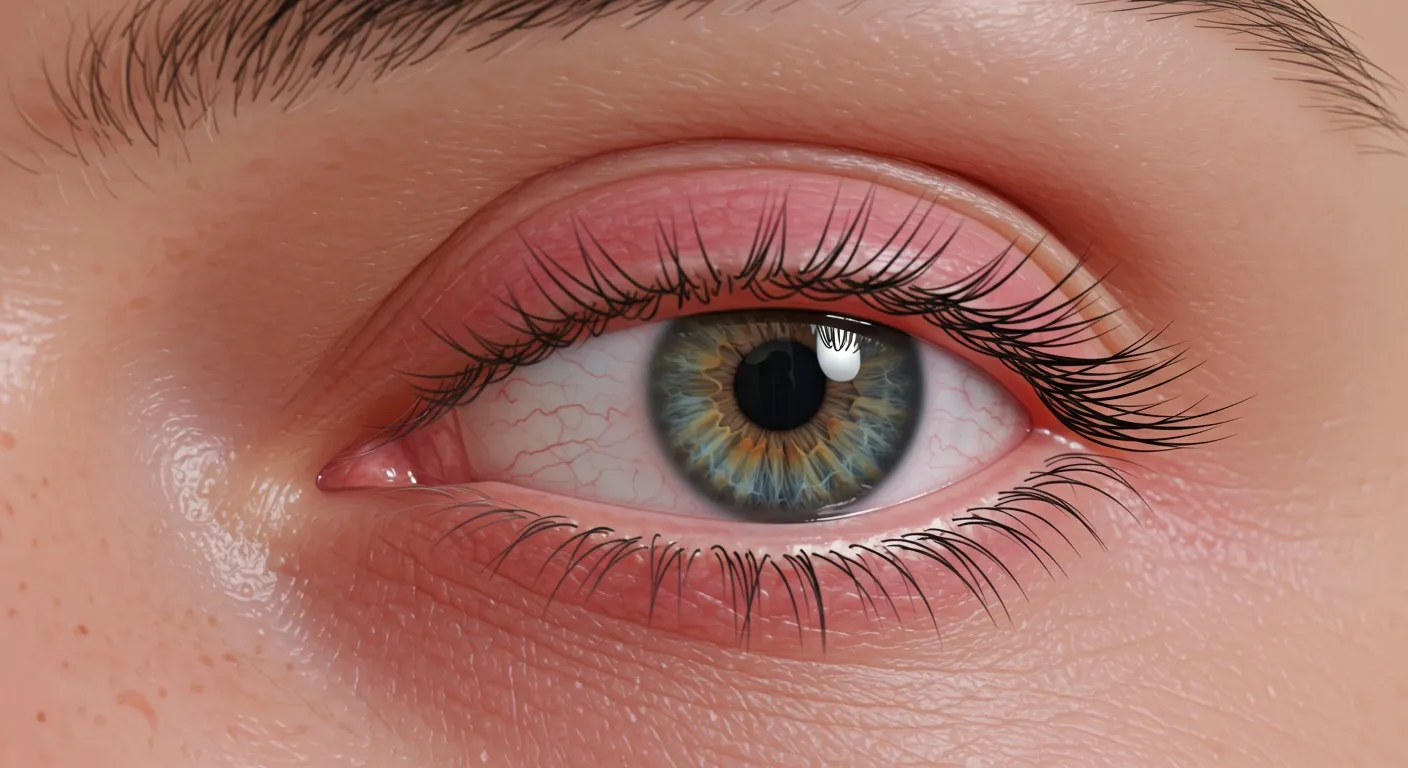

ものもらいは、まぶたの一部が赤く腫れて痛みを伴う、とても身近な目のトラブルです。

東日本を中心に「ものもらい」と呼ばれていますが、地域によって「めばちこ」「めいぼ」「めこんじき」など様々な呼び名があります。

医学的には「麦粒腫(ばくりゅうしゅ)」や「霰粒腫(さんりゅうしゅ)」と呼ばれる状態を指します。これらは見た目が似ていても、原因や症状が異なります。

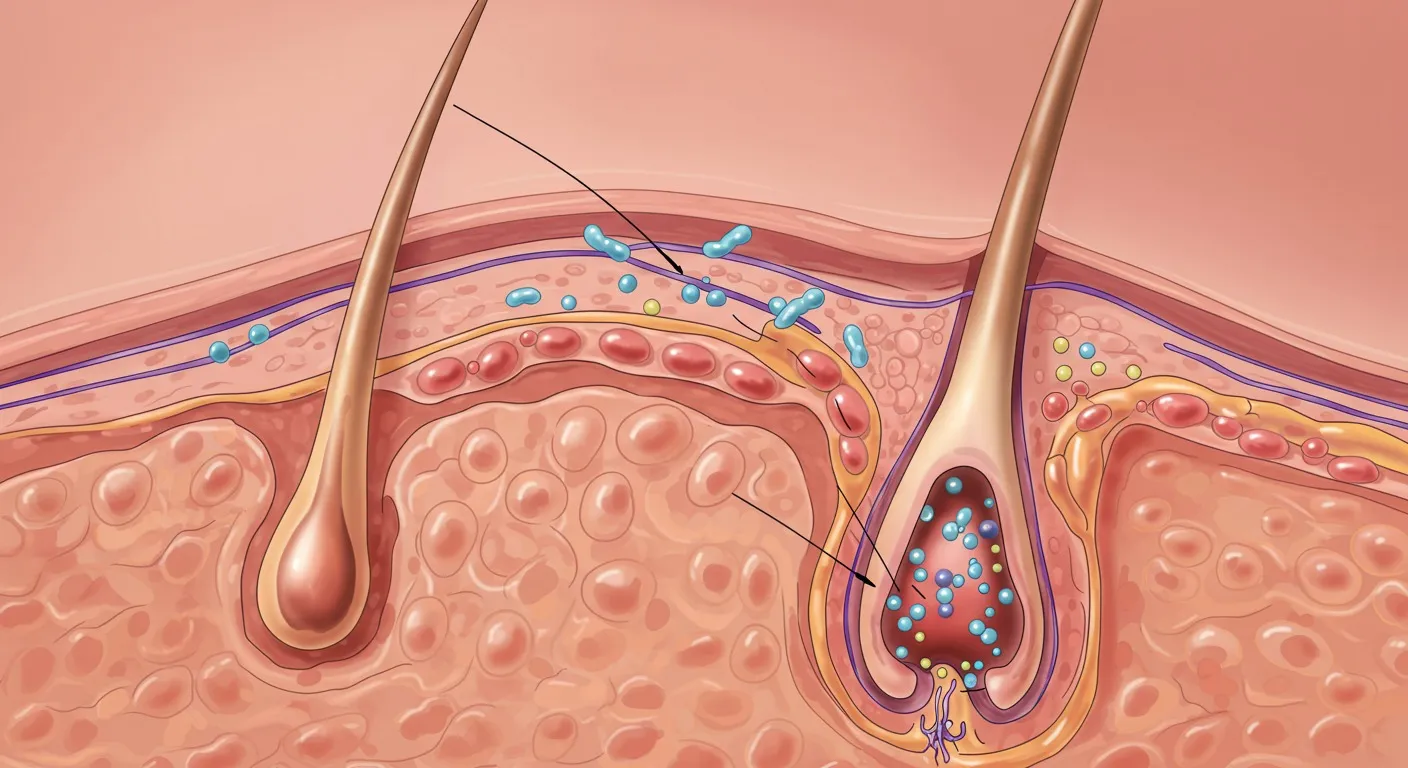

麦粒腫は、まぶたの縁や内側に細菌が感染して炎症を起こした状態です。まつ毛の毛根に感染した場合を「外麦粒腫」、まぶたの内側のマイボーム腺に感染した場合を「内麦粒腫」と呼びます。

一方、霰粒腫は、マイボーム腺という涙の蒸発を防ぐ油分を分泌する腺の出口が詰まり、慢性的な炎症が起きた結果、肉芽腫という塊ができる状態です。麦粒腫とは異なり、細菌感染を伴わない炎症です。

ものもらいの主な症状と原因

ものもらいの症状は、種類によって少し異なります。

麦粒腫の場合、初期段階ではまぶたの一部が赤くなり、軽い痛みやかゆみを感じることがあります。

炎症が進行すると、赤み、腫れ、痛みが強くなり、化膿が進むと腫れた部分が自然に破れて膿が出てくることもあります。

膿が出た後は、症状が回復に向かうことが多いです。

霰粒腫の場合は、まぶたの腫れや異物感が主な症状です。多くの場合、痛みも赤みもなく、まぶたの内側にコロコロとしたしこりのような塊ができます。炎症を伴った場合は「急性霰粒腫」となり、麦粒腫と似た症状が出ることもあります。

では、なぜものもらいができるのでしょうか?麦粒腫の主な原因は、ブドウ球菌などの細菌感染です。不衛生な手で目を触ったり、コンタクトレンズを清潔に保たなかったりすることで、まつげの毛根や脂腺に細菌が入り込み、感染を引き起こします。

また、免疫機能が低下している場合も感染しやすくなります。睡眠不足やストレス、疲労が溜まっている時は特に注意が必要です。

霰粒腫の原因としては、マイボーム腺の機能不全や皮脂腺の過剰分泌、体質やストレスによるホルモンバランスの乱れなどが考えられます。

ものもらいを早く治す効果的な方法

ものもらいができてしまったら、早く治すためにはどうすればよいのでしょうか。

適切な対処法を知っておくことで、症状の緩和と早期回復につながります。

まず、ものもらいの種類によって治療法が異なることを理解しておきましょう。麦粒腫と霰粒腫では対処法が少し違います。

温罨法(おんあんぽう)で炎症を和らげる

ものもらいの初期症状に対して最も基本的な対処法は、温罨法です。

清潔なタオルを温かいお湯で濡らし、軽く絞ってから患部に当てます。

この方法は麦粒腫にも霰粒腫にも効果的です。

温めることで血行が促進され、麦粒腫の場合は膿が排出されやすくなり、霰粒腫の場合はマイボーム腺の詰まりが解消されることがあります。

1日に3〜4回、一回につき5〜10分程度行うと効果的です。

ただし、熱すぎるとやけどの危険があるので、心地よい温かさにしましょう。

温罨法を行う際は、清潔さを保つことが重要です。使用するタオルは清潔なものを選び、両目に使う場合は別々のタオルを使用するか、タオルの異なる部分を使いましょう。

抗菌薬の点眼薬・眼軟膏を使用する

麦粒腫は細菌感染が原因なので、抗菌剤が配合された点眼薬や眼軟膏が効果的です。

市販薬であれば、スルファメトキサゾールナトリウムなどの抗菌成分が配合されたものを選ぶとよいでしょう。

霰粒腫の場合も、炎症予防のために抗菌剤配合の目薬を使用することは有効です。

ただし、症状が悪化する場合や改善が見られない場合は、早めに眼科を受診しましょう。

眼科では、症状に合わせた抗生物質の点眼薬や内服薬を処方してもらえます。化膿が進んでいる場合は、切開して膿を出す処置を行うこともあります。

ものもらいとコンタクトレンズの関係

コンタクトレンズを使用している方にとって、ものもらいができた時の対応は気になるところです。

結論から言うと、ものもらいの症状がある間はコンタクトレンズの使用は避けるべきです。

なぜなら、コンタクトレンズを装着すると、レンズが細菌の温床となり、感染を悪化させる可能性があるからです。

また、炎症のある目にレンズを入れることで、さらに刺激を与えてしまいます。

ものもらいの症状が改善するまでは、メガネを使用するようにしましょう。

症状が完全に治まってから、コンタクトレンズの使用を再開することをお勧めします。

また、コンタクトレンズを使用している方は、ものもらい予防のために以下の点に注意しましょう。

・レンズを取り扱う前には必ず手を洗う

・レンズケースは定期的に洗浄・交換する

・使用期限を守り、寝るときは外す

・目に違和感を感じたらすぐにレンズを外す

これらの基本的なケアを徹底することで、ものもらいのリスクを減らすことができます。

ものもらいの治療期間と完治の目安

「ものもらいはどのくらいで治るの?」これは患者さんからよく受ける質問です。

治療期間は症状の程度や適切な治療を受けているかによって異なりますが、一般的な目安をお伝えします。

麦粒腫の場合、適切な治療を行えば、1週間から10日程度で治ることが多いです。

初期段階で温罨法や抗菌薬による治療を始めると、回復も早くなります。

一方、霰粒腫は治るまでに時間がかかることがあります。小さなものであれば数週間で自然に吸収されることもありますが、大きなものや長期間残っている場合は、数ヶ月かかることもあります。

治療を受けても症状が2週間以上改善しない場合や、繰り返しものもらいができる場合は、別の眼疾患の可能性もあるため、眼科での精密検査をお勧めします。

完治の目安としては、以下の状態になったときと考えられます。

まぶたの赤みや腫れがなくなった

痛みや違和感がなくなった

膿や分泌物が出なくなった

まぶたのしこりが消失した

これらの症状がすべて消失し、正常な状態に戻ったら完治と言えるでしょう。

ものもらいを予防するための日常ケア

ものもらいは適切な予防策を講じることで、発症リスクを大幅に減らすことができます。

日常生活で実践できる効果的な予防法をご紹介します。

手洗いの徹底

ものもらいの最も基本的な予防法は、こまめな手洗いです。

特に目を触る前には必ず手を洗いましょう。手指を介して細菌が目に入ることで感染が起こるため、清潔な手で目を触ることが重要です。

石鹸を使って30秒程度、指の間や爪の間まで丁寧に洗うことをお勧めします。

外出先ではアルコール消毒も効果的です。

まつ毛の根元のケア

マイボーム腺の詰まりを予防するために、まつ毛の根元をマッサージするケアが効果的です。

朝晩の洗顔時に、目を閉じた状態でまつ毛の生え際に指先を当て、軽く左右に動かしましょう。

このマッサージを習慣にすることで、マイボーム腺の詰まりを防ぎ、霰粒腫の予防につながります。

ただし、強く押しすぎないよう注意しましょう。

アイメイクの注意点

アイメイクはまつ毛の根元まで塗ると、マイボーム腺を塞いでしまう可能性があります。

特にアイラインやマスカラはまつ毛の根元ギリギリまで塗らないよう注意しましょう。

また、まつ毛エクステンションはマイボーム腺を塞ぎやすく、目の周りを清潔に保ちにくくなるため、ものもらいのリスクが高まります。頻繁にものもらいができる方は、一時的にまつエクを控えることも検討してみてください。

免疫力を維持する生活習慣

免疫力が低下すると、細菌感染のリスクが高まります。

季節の変わり目や、疲れて体調が思わしくない時に悪化しやすいので、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけ、免疫力を維持することも重要な予防策です。

特にストレスは免疫力を低下させる大きな要因となるため、ストレス管理も意識しましょう。リラックスする時間を持つことや、趣味を楽しむことなども間接的な予防につながります。

眼科受診が必要なケース

ものもらいの多くは家庭でのケアで改善しますが、以下のような場合は早めに眼科を受診することをお勧めします。

・症状が1週間以上改善しない

・痛みや腫れが強く、日常生活に支障がある

・視力に影響が出ている

・発熱など全身症状を伴う

・繰り返しものもらいができる

まぶたの腫れが急速に広がる

特に内麦粒腫は強い痛みを伴うことが多く、専門的な治療が必要になることがあります。

自己判断で様子を見すぎず、気になる症状があれば早めに眼科を受診しましょう。

眼科では、症状に合わせた適切な治療を行います。抗生物質の点眼薬や内服薬の処方、必要に応じて切開排膿などの処置を行うこともあります。

また、繰り返しものもらいができる場合は、糖尿病などの基礎疾患や免疫力低下の原因がないか、総合的な検査を行うことも重要です。

まとめ:ものもらいを早く治すためのポイント

ものもらいは日常的によく見られる目のトラブルですが、適切なケアと予防策で早期改善と再発防止が可能です。最後に、ものもらいを早く治すためのポイントをまとめます。

・症状が出たら早めに温罨法を行い、血行を促進する

・抗菌成分配合の点眼薬を使用する

・ものもらいの間はコンタクトレンズの使用を避ける

・手洗いを徹底し、清潔な状態を保つ

・まつ毛の根元のマッサージを習慣にする

・アイメイクはまつ毛の根元まで塗らない

・十分な睡眠とバランスの良い食事で免疫力を維持する

・症状が1週間以上続く場合や悪化する場合は眼科を受診する

ものもらいは適切なケアで比較的短期間で治る疾患です。しかし、症状が長引いたり、繰り返し発症したりする場合は、眼科での専門的な診察と治療が必要です。

目の健康は日常生活の質に大きく影響します。些細な症状でも気になることがあれば、お気軽に眼科を受診してください。

当院では、患者様一人ひとりの症状に合わせた丁寧な診療を心がけております。

目の健康に関するご相談は、梅の木眼科クリニックまでお気軽にどうぞ。

【著者情報】熊谷悠太

日本眼科学会認定 眼科専門医

2003年 聖マリアンナ医科大学医学部卒業、聖マリアンナ医科大学病院眼科学教室入局

2009年 聖マリアンナ医科大学大学院博士課程修了、桜ヶ丘中央病院眼科部長

2016年 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院眼科主任医長

2019年 梅の木眼科クリニック開院