眼科手術は入院が必要?~手術別に徹底解説します

2025/10/30

眼科手術と入院の関係性~最新事情を解説

「眼科の手術を受けることになったけど、入院は必要なの?」

こんな疑問をお持ちの方は少なくありません。眼科手術と聞くと、多くの方が入院を伴う大掛かりな治療をイメージされるかもしれません。

しかし、医療技術の進歩により、現在では多くの眼科手術が日帰りで行われるようになっています。

とはいえ、手術の種類や患者さんの状態によっては、入院が必要なケースもあります。

眼科医として15年以上の経験を持つ私が、手術別に入院の必要性について詳しく解説します。

手術を控えている方の不安を少しでも和らげられれば幸いです。

白内障手術と入院の必要性

白内障手術は眼科手術の中で最も件数が多く、年間160万件以上も行われている身近な手術です。

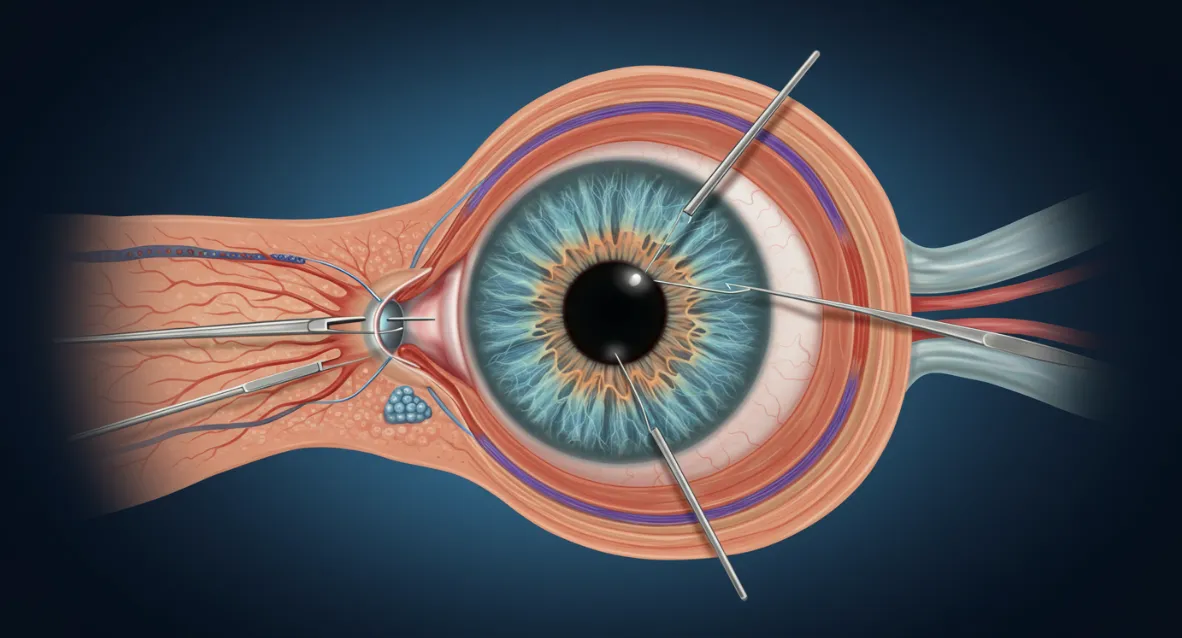

白内障とは、目の中のレンズの役割をする水晶体が白く濁ってしまう病気です。この濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズを挿入するのが白内障手術です。手術時間はわずか10〜15分程度と短く、体への負担も少ない「低侵襲」な手術となっています。

かつては白内障手術後に1日2回の抗生物質の点滴が必要だったため、入院が一般的でした。

しかし現在では、抗生物質が点眼薬で済むようになり、多くの医療機関で「日帰り手術」が主流となっています。

では、どのような場合に入院が必要になるのでしょうか?

白内障手術で入院が必要になるケース

日帰り手術と入院手術では、基本的に「手術の内容や術後の処置」に違いはありません。しかし、以下のようなケースでは入院を検討する必要があります。

ご高齢の方や、身体に不自由があり通院に困難を要する場合

遠方から手術施設へお越しいただく場合

付き添い人が不在で、術後のご帰宅が不安な方

他の病気がある方

白内障手術後当日は手術した目はぼんやりとしていて、はっきり見えません。両眼とも白内障の場合、もう片方の目も視界が霞んでいることが多いため、ご帰宅時には基本的に付き添いの方の同行が必要です。

どうですか?ご自身の状況に当てはまるものはありましたか?

また、加入している民間の医療保険が入院にのみ適用される場合は、費用面から入院を選択されるケースもあります。

ご自身の保険の適用条件を事前に確認しておくことをお勧めします。

緑内障手術と入院の必要性

緑内障は視神経の障害により視野が狭くなる進行性の病気で、40歳以上の日本人の約6%が罹患しているといわれています。

緑内障の治療には主に眼圧を下げる点眼薬やレーザー治療が用いられますが、これらで効果が不十分な場合に手術が検討されます。緑内障手術には主に以下の種類があります。

線維柱帯切開術(房水の流出経路を再建する手術)

線維柱帯切除術(新しい排出路をつくる手術)

インプラント手術(2012年より保険適用)

緑内障手術の入院期間

緑内障手術の場合、近年では日帰り手術を行う病院も増えてきましたが、症状や手術の種類によっては5日〜2週間程度の入院が必要となることがあります。

特に線維柱帯切除術などの濾過手術では、術後の眼圧管理や合併症の早期発見のために入院が推奨されることが多いです。また、患者さんの全身状態や他の眼疾患の有無によっても入院の必要性は変わってきます。

緑内障と白内障を合併している場合は、両方の手術を同時に行うこともあります。その場合の入院の必要性は、より侵襲の大きい緑内障手術の方に合わせて判断されることが多いです。

手術後は眼圧の変動に注意が必要で、特に術後早期は頻回の診察が必要となるため、通院が困難な方は入院を検討した方が安心かもしれません。

網膜硝子体手術と入院の必要性

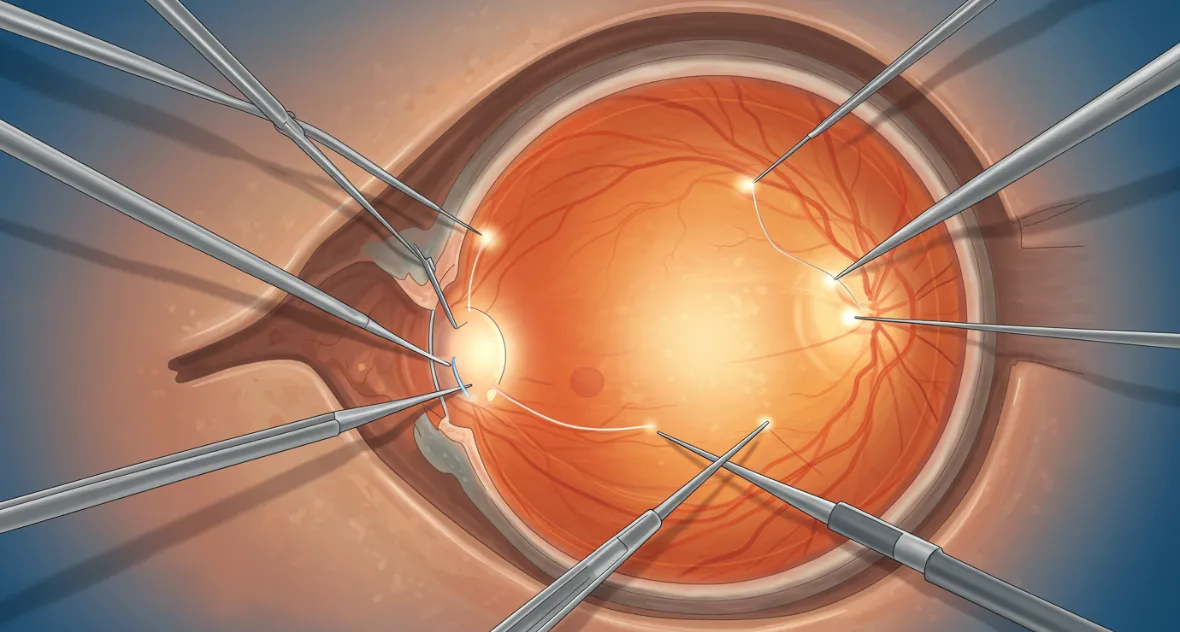

網膜硝子体手術は、網膜剥離や糖尿病網膜症、黄斑上膜、黄斑円孔などの疾患に対して行われる手術です。目の奥にある硝子体や網膜に対する手術のため、白内障手術に比べると侵襲性が高くなります。

網膜硝子体手術後の姿勢制限

網膜硝子体手術の中でも、特に網膜剥離や黄斑円孔の手術では、術後に特定の姿勢を保つ「姿勢制限」が必要になることがあります。

例えば、うつ伏せの姿勢を数日間維持する必要があるケースです。

このような姿勢制限が必要な場合は、入院して医療スタッフのサポートを受けながら適切な姿勢を保つことが推奨されます。

特に高齢の方や、一人暮らしの方は、自宅での姿勢維持が困難なことが多いため、入院が必要となるケースが多いです。

また、網膜硝子体手術は手術時間が長く(1〜2時間程度)、術後の炎症や合併症のリスクも白内障手術より高いため、術後の経過観察のために入院が必要となることもあります。

最近では手術機器や技術の進歩により、一部の網膜硝子体手術は日帰りで行われるようになってきていますが、疾患の重症度や患者さんの状態によって入院の必要性は判断されます。

眼瞼下垂症・眼瞼内反症手術と入院の必要性

眼瞼下垂症はまぶたが下がってきて視界が遮られる病気、眼瞼内反症はまぶたが内側に巻き込んで睫毛が眼球に当たる病気です。これらの疾患に対する手術は、まぶたの形成手術となります。

眼瞼手術は局所麻酔で行われることが多く、手術時間も30分〜1時間程度と比較的短いため、基本的には日帰り手術で行われます。

ただし、全身麻酔が必要な場合や、広範囲の形成が必要な場合は入院が必要となることもあります。

眼瞼手術後の注意点

眼瞼手術後は、まぶたの腫れや内出血が生じることがあります。

特に眼瞼下垂症手術では、両眼を同時に手術することが多いため、一時的に両眼のまぶたが腫れて見えにくくなることがあります。

このような場合、特に高齢の方や一人暮らしの方は、術後1〜2日程度の入院を検討することもあります。

また、遠方からの通院が困難な場合も、術後の経過観察のために短期間の入院が考慮されることがあります。

ただし、多くの場合は日帰り手術で対応可能であり、術後の経過も比較的良好なことが多いです。

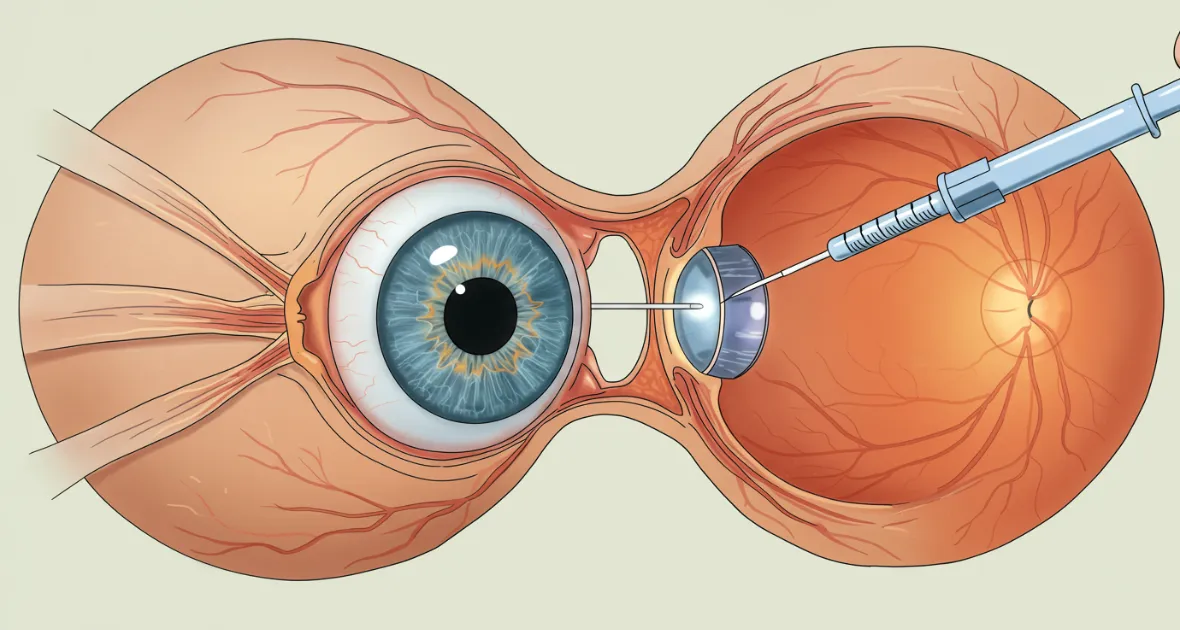

抗VEGF抗体硝子体注射と入院の必要性

抗VEGF抗体硝子体注射は、加齢黄斑変性や糖尿病黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症などに対して行われる治療です。目の中に特殊な薬剤を注射することで、異常な血管の増殖を抑制する効果があります。

この治療は、手術室や処置室で無菌的に行われますが、所要時間は10分程度と短く、侵襲性も比較的低いため、基本的には日帰りで行われます。入院が必要となるケースはほとんどありません。

硝子体注射後の注意点

硝子体注射後は、眼内炎などの感染症のリスクがあるため、清潔な環境での生活が重要です。

注射後に強い痛みや視力低下、充血などの症状が現れた場合は、眼内炎の可能性があるため、すぐに医療機関を受診する必要があります。このような合併症のリスクはありますが、発生率は非常に低く、多くの場合は安全に日帰りで治療が完了します。

硝子体注射は、疾患によっては定期的に繰り返し行う必要があるため、通院のしやすさも治療を継続する上で重要なポイントとなります。

入院と日帰り、どちらを選ぶべき?

眼科手術において、入院と日帰りのどちらを選ぶべきかは、手術の種類だけでなく、患者さん一人ひとりの状況によって異なります。

以下のポイントを参考に、主治医とよく相談して決めることをお勧めします。

入院を検討すべきケース

高齢の方や身体に不自由がある方:通院の負担を考慮

一人暮らしの方:術後のケアや緊急時の対応を考慮

遠方からの通院が必要な方:術後の頻回の通院が困難な場合

他の疾患(高血圧、糖尿病など)がある方:全身管理が必要な場合

術後の姿勢制限が必要な手術を受ける方:適切な姿勢維持のサポートが必要

入院することで、医療スタッフによる24時間体制のケアを受けられるため、術後の不安や緊急時の対応に備えることができます。

特に合併症のリスクが高い手術や、術後の管理が重要な手術では、入院が推奨されることが多いです。

日帰りを検討できるケース

比較的若く、体力に自信がある方

他に重篤な疾患がない方

術後のケアをサポートしてくれる家族がいる方

医療機関へのアクセスが良好な方

日帰り手術のメリットは、入院費用がかからないことや、慣れた自宅で過ごせることです。また、入院による認知機能の低下(特に高齢者)や院内感染のリスクを避けられるというメリットもあります。

最終的には、患者さんの安全と快適さを最優先に考え、主治医と十分に相談した上で決定することが大切です。

眼科手術の費用と保険適用について

眼科手術の費用は、手術の種類や入院の有無、使用する材料などによって大きく異なります。ここでは、代表的な手術の費用目安をご紹介します。

白内障手術の費用

白内障手術は、使用する眼内レンズの種類によって費用が大きく変わります。保険診療が適用されるのは単焦点レンズを使用した場合のみです。

単焦点レンズ(保険適用)

自己負担1割の場合:片目約1万5千円

自己負担2割の場合:片目約3万円

自己負担3割の場合:片目約4万5千円

多焦点レンズ(保険適用外):片目約40万円〜60万円

入院を伴う場合は、上記に加えて入院費用(差額ベッド代や食事代など)が別途かかります。

緑内障手術の費用

緑内障手術も保険診療が適用されます。3割負担の場合の目安は以下の通りです。

線維柱帯切開術:片目約8万円

線維柱帯切除術:片目約10万円

入院が必要な場合は、入院日数に応じて費用が加算されます。

網膜硝子体手術の費用

網膜硝子体手術も保険診療が適用されますが、疾患の種類や手術の複雑さによって費用は異なります。3割負担の場合の目安は以下の通りです。

網膜剥離手術:約15万円〜20万円

硝子体手術(糖尿病網膜症など):約12万円〜18万円

網膜硝子体手術は入院を伴うことが多いため、入院費用も含めた総額を考慮する必要があります。

高額医療費制度の活用

眼科手術で高額な医療費がかかる場合は、「高額療養費制度」を利用することができます。

この制度は、1か月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。

事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いが限度額までで済むため、一時的な負担を軽減できます。

また、同一月に同一世帯で複数の医療費がかかった場合は、合算することも可能です。

眼科手術を検討されている方は、費用面でも事前に十分な情報収集と準備をされることをお勧めします。

まとめ:眼科手術と入院の必要性

眼科手術における入院の必要性は、手術の種類や患者さんの状態によって異なります。以下に、主な手術ごとの入院の必要性をまとめます。

白内障手術:基本的には日帰り手術。高齢者や遠方からの通院者、付き添いがない方、他の疾患がある方は入院を検討。

緑内障手術:手術の種類や症状により、日帰りから1週間程度の入院まで様々。

網膜硝子体手術:術後の姿勢制限が必要な場合は入院が推奨。それ以外も症状により数日の入院が必要なことが多い。

眼瞼手術:基本的には日帰り手術。両眼同時手術や高齢者は短期入院を検討。

硝子体注射:ほぼすべてのケースで日帰り治療。

入院と日帰りのどちらを選ぶかは、安全性を最優先に考え、ご自身の生活環境や健康状態、通院の負担なども考慮して決めることが大切です。不安なことがあれば、遠慮なく主治医に相談してください。

眼科手術は医療技術の進歩により、安全性が高まり、体への負担も軽減されています。適切な治療を受けることで、視力の回復や目の健康維持につながります。手術に対する不安は誰にでもありますが、正しい知識を持ち、信頼できる医療機関で治療を受けることが大切です。

当院では患者さま一人ひとりの状態に合わせた最適な治療プランをご提案しています。眼科手術についてのご質問やご不安がありましたら、いつでもご相談ください。

皆様の大切な視力を守るお手伝いをさせていただきます。

詳しい情報や個別のご相談は、梅の木眼科クリニックまでお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門医が丁寧にご説明いたします。

【著者情報】熊谷悠太

日本眼科学会認定 眼科専門医

2003年 聖マリアンナ医科大学医学部卒業、聖マリアンナ医科大学病院眼科学教室入局

2009年 聖マリアンナ医科大学大学院博士課程修了、桜ヶ丘中央病院眼科部長

2016年 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院眼科主任医長

2019年 梅の木眼科クリニック開院